2013年10月

真空ガラスの威力は本当か.

真空ガラスの威力は本当か 外断熱壁構造のRCマンションになったわけ(21)

日本板硝子から発売されている真空ガラスの事です。

1994年にシドニー大学と日本板硝子が提携して、世界で初めて既存の窓枠に対応出来る真空ガラスの量産に成功した

と書いてあります。

そこで、スペーシアという真空ガラスなら結露しないか?

という疑問が付きまとい、どうしても実際に試したくなりました。

これまでの複層ガラスは、最初ショーケースのために作られていた様ですが、1970年代の始め、自宅のガラスに旭ガラス

の複層ガラスを使おうとして、北海道でしか使われて居ないと聞かされ、又、納期が長く掛かると言われて断念した経験

がありました。

本当に真空なら、これ以上の断熱効果は望めない事になりますから、かなり期待感が湧いて来ます。

熱伝導としては、ガラスが潰れない様に間に入れるスペーサーを伝わるか、回りの淵から伝わるか、後は輻射しか有りません

から、魔法瓶の様なものの筈です。

では、これまで多く使われて来た複層ガラスと真空ガラスはどうちがうか比べてみると、以下の様です。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

複層ガラスは、ガラス3mm+6mm間隙+ガラス3mmですが、中は乾燥空気かアルゴンガスです。

それに比べ、スペーシアは3mm(Low-Eガラス)+0.2mm(真空)+3mm(透明ガラス)で、中は真空ですが、潰れない

様に、細い柱が20mmおき位に入っています。

各熱貫流率は、3mm単板=6.0、12mm複層=3.4、スペーシア=1.4 となっていますから、複層ガラスの半分以下しか

熱を通さないことになります。 単位は、熱貫流率 W/㎡K です。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

でも大抵の自然法則の数値と、人の感じ方はかなり違う場合がありますから、体感しないことには話になりません。

そこで、或る部屋のガラスを全部変えて見ました。

その結果は、なるほど! と実感出来ましたが、サッシは同じアルミなので、やはりサッシの結露は同じです。

当たり前ですが。 しかし、ガラスにはそれでも少しは結露します。

湿度を下げると寒く感じますから、50%前後、温度27~28度にすると、ガラスへの結露は真冬だけ、結露してしまい

ます。

うっすらですが、一応結露は有ります。

それでも、窓ガラスからのコールドドラフトはあまり感じなくなったので、一応の効果は有ったわけです。

このコールドドラフトと言われる、窓カラスで冷やされた空気が床を這って来る寒さはかなりのもので、思ったよりも

寒さを感じるものです。

ですから、昔の床暖房の設計には、床にコールドドラフトを防ぐための穴が開いた設計が沢山ありました。

家造りで先を行っている先輩方の意見は、やはりサッシ自体を二重にすることだそうで、これに勝る物はないかも知れ

ません。

北欧の住宅を買った人が居て、シベリア鉄道で設計通りにカットした木材やその他の材料を運んで来るそうで、建築途中

の家を見て来ましたが、窓枠(サッシ)はプラスティックで、窓は三重になっています。

プラスティック窓枠は日本では、一番外側に金属サッシを使わないといけないそうですが、別荘地の様な場所でしか出来

ないのでしょう。

スエーデン住宅は木製サッシの大きな扉ですが、中に木材を沢山使っているので、梅雨の様な時期には部屋内は割合

湿度が低いとの解説でした。

スペーシアの解説に、

室温20度、湿度60%で結露の発生する外気温は、ー23度という資料が有りますが、室温20度はちょっと実用的とは

言えないと思います。

20mm間隔でスペーサーが入っています

ガラスの隅に有るマーク

ボーリング調査

ボーリング調査 外断熱壁構造のRCマンションになったわけ(20)

建築に当たって一番気になるのは、地盤の状態ではないでしょうか。

砂上の楼閣という言葉がありますが、地盤が弱いとどんな建築物でも色んな事があります。

軟弱地盤には、船の上に建物を建てるような基礎工事(フローティング工法)がありますが、埋立地の様な柔らかい地盤

が数十メートル以上の場所では、地階の浮力を使って柔らかい地面に浮いた様な建物らしいのです。

東京は関東ではかなり大きな平野ですが、全体を見ると、現在は暗きょになっている川などの影響で、低い土地は脆弱な

地盤が多くあります。

しかし、東京湾に向かって、徐々に下っているのは、環七や環八の内回りを走ると、何度か下り坂が有り、かなりの高低差

を感じる事からも判ります。

特に、自転車で走ると、少しの上り坂でも判ります。 そして、多摩川に向いても、下がっています。

梅ヶ丘の地盤はどうか、何処かでボーリング調査をすると、その内容が区役所に保管されている様ですが、それも参考

に、ボーリングして実際にどうかを調べたところ、10m超から硬い砂礫層である事が判り、支持杭を打って支えることにし

ました。

木造の場合は重量が軽いので、地盤改良剤でこと足りる様ですが、RCであり、耐震性を考えて万全を期し支持杭としまし

た。

地方自治体が出しているハザードマップなどを見ると、川の回りの100m位は他の所よりは軟弱な事が判ります。

河川の回りは長い期間の間に河川が蛇行を繰り返して、堆積層の範囲が現在の河川の周りに広がっているからです。

東京の古地図や地盤を調査した分布を見ると、至る所に小河川が有り、低い場所は数m~10m超の軟弱地盤が多く

見られます。

砂地でも必ず液状化現象が起きるわけでは無い事が判っていますが、古くからの砂地では締まり具合で液状化が起

きないと言われています。

大分以前に新宿の古いビルの地中杭は途中で何箇所にも渡って折れていると話題になった事があり、あまり長い杭は

その材質を良く検討する必要がある様です。

タイル選び

タイルに関しては、当時白いタイルのマンションが多く、何処にでも白いマンションだらけです。

そこで、少しあまのじゃくなので、同じ色は面白くないと言ったところ、とても沢山のサンプルが届き、少し離れて見ない

と判らないので、何十枚か並べて、10m位離れて比べてみました。

ラスター掛けにすることは、或る事務所ビルに使ってあって、とても感じが良かったので、ラスターが良いと思っていまし

た。

九州のタイル屋さんは最近では、外壁用のタイルから手を引いて、壁画の様な芸術的注文を主体としていることが判

りましたが、ところどころにラスターが掛かっていないタイルが10年位経ってから判りましたので、連絡すると、わざわざ

見に来てくれました。

そして、同じ様なラスター掛けタイルも新宿辺りのビルは、殆どが酸性雨によって、上のラスター部分が禿げてしまい、

普通のタイルになっている事を知らされました。

最近では、石原元東京都知事の努力でジーゼルエンジンの排ガス規制が条例化されて、随分目に見えて空気が、

綺麗になりました。

おそらく、ビルの管理をされている方達はお気づきの事と思われますが、外壁清掃の費用が違って来ているのでは

ないでしょうか。

竜巻で屋根が飛んだ時

竜巻で屋根が飛んだ時 外断熱壁構造のRCマンションになったわけ(19)

以前、 多摩川の近くに居た時、台風の夜に、木造二階建ての住宅の屋根が全部飛んだ事があります。

風の音が激しく、ほんの少し前までは有った筈の屋根が無く、停電ですから真っ暗ですが、階段を登ろうと上を向いた

時に何故か白っぽいものが動いています。 何だろうかと上がって見て、それが雲だった事が解りました。

そして、その屋根は何と、30m位も飛んで、天井付けの蛍光灯まで付いたままです。

朝になって、建築事務所の方達が来て見たところ、小屋裏(屋根と天井の空間)との堺に有る太い梁が折れていて、

とてつもなく大きな力が掛かった事が判りました。

非常に小型の竜巻だった様で、家並みとは斜めの方向に被害の有った家が転々としていますが、ほんの少し離れた隣

家は何とも無いのですから、とても情けなくみじめな状況でした。

当時は、現在の様に大規模竜巻は無く、小規模でしたが、かなりの威力です。

米国の竜巻の跡を見ても、木造家屋は殆ど破壊されていますから、竜巻を考えると木造家屋、それも在来工法の家屋

では太刀打ち出来ないということになります。

築10年位のその家は折れた木材の材料を見ても、かなりしっかりしていて、手抜き工事とか、材料のせいでは無いこ

とが判ります。

二階の部屋には、雨戸も有り、台風の時は閉めてあったののですが、雨戸ごと吹き飛んで、風が室内に入り、屋根の

小屋裏に天井を付けたまま飛んで行ったのでしょう。

阪神淡路の震災では、鉄骨造りの3~5階建て位のビルは一階が崩壊している事が多く、H型鋼がぐにゃりと曲がっ

たり、溶接部分から外れたり、アンカーボルトが破断していたりと、様々ですが、鉄骨作りの溶接に関する施工不良は

以前にも新宿の大きな建物で問題になった事があります。

その時は、溶接部分の処理ですが、開先(かいさき)といって、溶接部分の面を斜めに削って溶接しなければならないと

ころ、隅肉溶接といって加工しない材料をそのまま現場でアーク溶接(電気溶接)して居たというのですが、神戸の場合

もそういう工事が多かった様です。

こうしてみると、外観からは判らないけれど、紙一重で倒壊するか、残っているかが決まる様で、きみが悪くなります。

どんなに立派な設計士が立派な設計をしても、施工状態が建物の物理的特性を決めてしまうからです。

殆どの設計事務所は設計監理とうたって、施工監理を入れた計算価格になっていますが、本当に何処まで見ているか

は大いに疑問視出来ると思うからです。

昔は、コンクリートの配合も目を光らせていないと、間違った配合のコンクリートが来ると聞いた事があります。

現場監督の仕事になっていますが、設計士はデザイナー的存在で、現場を直接見る事は少ない様です。

たまに、現場を見に来た設計事務所の人に、こんな型枠どうやって作るんだよ!と噛み付いている職人がいましたが、

最近はどうでしょうか。

とかく設計士は奇抜なアイディアや奇抜な外観を好んで、建築家が良く見る雑誌に載るのを期待するそうです。

確かに新しい時は綺麗で洒落ていても、十年以上経った時どうなるか?

手入れに大変な銘木を多用したり、直ぐ染みになる材料をつかったりと、お金を払う施主が困るのはずっと後の話です。

極端な例ですが、チーク材などを長く使うと本当はチークオイルを何時も塗っていないと汚くなりますが、そこいらに

売っているチークオイルは、殆ど全部が人工的に合成された物で、塗るとかえって黒くなり、汚く見えてしまいます。

亜麻仁油は耐候性が抜群で、外で使用する木材に塗ると物凄く長持ちします。

木造船に亜麻仁油を塗っていた昔の船が米国で発見され、100年以上経っている事が判った事があります。

何十年も前ですが、塗料の専門店に天然の亜麻仁油が欲しいと言ったら、「お客さん、今日本にどれだけ輸入されて

いるか知っていますか? 年間ドラム缶三本もどうかと言う位ですよ!」と叱られてしまいました。

人が直接目にしたり、触れたりする場所に木材を使うと、確かに落ち着いた感じになりますし、湿度も適当に調整

する働きが有ったりして具合の良いものですが、この木材が問題なのです。

ある家の新築中を見せて貰った時の事ですが、その工務店は元々材木屋なので、良い木材を使っていると鼻を高く

して説明して呉れました。

確かに柱の太さや材料の大きさは建売の物とは違うことが判りますが、触ってみるととても冷たく、明らかに乾燥の

不充分な材料を使っています。

そんな柱に幾ら金具を使って、梁を固定しても、どれだけ効き目が有るか疑問です。 乾燥と共にヒビが入り、金具

を止めた釘はどれだけ効き目が有るのか怪しいものです。

材木は普通、山から切り出して、皮をむく前に5年位は寝かせておいて、それから製材して又乾燥しますので、

かなりの時間を掛けます。 家具などの精密加工品の材木は20年は乾燥するそうです。

北風台風

北風台風の威力 外断熱壁構造のRCマンションになったわけ(18)

平成25年の台風シーズンは26号が伊豆大島に甚大な被害をもたらしました。

勿論、風では無く、大雨、それも桁外れの大雨によってです。

伊豆の島々は、元々火山島が多く、火山灰が厚く積もった山地が崩れたそうですが、鹿児島の火山灰地も以前に崩れ

て、電車ごと海に落ちた事が有りましたから、火山灰の積もった地層は崩れる事が有る様です。

日本列島は火山灰地の積もった土地が多いので、今後もこの様な気象条件が厳しくなって来ると、そうした被害が頻

発する事になるかも知れません。

自治体の防災対策は大変になるかも知れません。

台風は26号に続いて27、28号と続いています。 そして台風が太平洋岸に迫ると、東京は北風に替わって気温が

下がって来ます。

太平洋高気圧の位置が変わると、台風は日本列島に上陸せずに、少し離れて太平洋岸を北東に向かいますから、大

陸の寒気が入って来て気温は下がるのです。

日中でも気温は20度を下回る日が続くと、室温は25度の辺りに下がって、ちょっと薄ら寒い感じもしますが、着るもの

を調整してそこそこ過ごせます。

今年は、紅葉を見に行く様な天気は無いかも知れません。

次第に気温が下がり、室内気温も下がって来ますから、冬の暖房のモードになります。

台風が太平洋岸を通ると、陸上では決まって北風になります。

台風の接近度合いによって、左巻きの風が吹いていますから、台風との位置関係で、刻々と風向きが変化しますが、

少し遠くに有る場合には、全体が北よりの風になります。

東京周辺の、真鶴半島から、伊豆半島の港(漁港)は、ほぼ北側向きに港が開いている場所が多く、大してニュース

にもならないのですが、甚大な被害を受けることが多いのです。

十年以上前ですが、伊豆半島の稲取港や真鶴港に被害の有った台風は、地元民で50歳代の人でも経験した事の無

い被害を受けた様です。

当時初島の港の岸壁は、豆腐を思わせる様な大きなコンクリートの塊を幾つか並べて船舶の接岸用岸壁が作られて

いますが、それが動いてしまう様な大波だったことがあります。

漁港は、農水省が県を通じて管理されている様ですが、港湾設備は非常に費用が高価で、ちょっとした修理に何億円

も掛かるそうです。

ずっと以前、八丈島の民家は、大抵の家が割合背の低い平屋が多かったのですが、或る時、近代風の家が建ち始め

たのですが、暫くして、強烈な台風に襲われ、昔ながらの家は無事で、近代的な家はかなりの被害を受けた事が有りま

す。

沖縄では石垣を巡らせた平屋が今でも多く残っていますが、台風の通り道の様な所では、どうしても先人の知恵を受

け継がないと、酷い目に合うからなのでしょう。

数十年前に小笠原に行った時は、民家の庭にパパイアが沢山なっているのを見ていたら、そこの女性が、取ってもい

いよ、と言ってくれて、少しおしゃべりをしましたが、台風が来なけけりゃこんな良い所は無いんだけれど・・・と言ってい

たのが印象的でした。

今後次第に気象条件が悪くなるとしたら、昔の様にガラス戸の外側を覆う雨戸が必要になるかも知れません。

台風や竜巻の時に物が飛んで来て、ガラスが割れて大変な事になるからです。

木造住宅では、雨戸を備える家が多いのですが、マンションなどの場合は、大抵雨戸は有りませんから、今市販されて

いる物よりもう少し具合の良い雨戸が欲しいと思います。

一方、都会では高層ビルの谷間には、何時も強風が吹き荒れて、何とかして欲しいと思いますが、最近では、ビルの

外側に或る工夫をする事で、ビル風を少なくする設計が出初めています。

角の形状に丸みを付けたり、段差を付けたりしてビル風を減らす工夫が有る様です。

丁度、大型船の舳先に有る水面下の球状突起(バルバスバウ)の様な具合でしょうか。

船の場合は、大きくなればなるほど、大きな波を蹴立てて走りますが、近年ではそんな波を立てて走る船は有りませ

ん。

それは、舳先の水面下に有る丸い突起で打ち消すということですから、似た様な工夫が有るのでしょう。

船が走る時には、造波抵抗が大きな障害となりますが、小型の高速船では、船体を水面に出して、水中部分の体積を

少なくする事で、推進力にエネルギーを回して高速で走ります。

高速艇の船底船型は、飛行艇のフロートから発達したという説もあり、水面から離れることに有るため、出来るだけ平

たい形状が良い様です。

そうした船型を滑走艇などと呼びますが、タンカーの様な水中の体積が大きな船は、排水量型と呼んでいます。

自衛隊の潜水艦は、水中航行の性能を主にしていますから、そうした物が無く、とても大きな引き波を立てて走ってい

ます。

東京湾ではよく出会いますが、引き波が大きいので、早く見つけたいものですが、海面からの背が低い潜水艦を早く見

つけるのは結構神経を使います。

交通量の多い東京航路を横切るのは、レーダーを見るに越した事はありません。

2023年10月15日AM11:30 台風26号気象衛星画像

ウィステリア梅ヶ丘の結露状況

ウィステリア梅ヶ丘の結露状況 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(17)

ウィステリア梅ヶ丘での結露の最大の理由は、窓ガラスとアルミサッシです。

アルミサッシは消防法の点から避けられませんが、ガラスは厚みの厚いガラスでも、熱貫流率はかなりあるので、結露

します。

東棟では東側、南側では南側が殆ど窓になっていて、窓での結露は避けられませんが、その他の場所では、北側の

玄関などにも結露は見られません。

ですから、部屋の壁やクローゼットでの結露を心配する必要はありませんが、窓ガラスの結露には注意して水滴を拭う

必要があります。

特に、出窓は建物から出っ張っていますので、結露には不利になりますから、よく水滴を拭わないと、カビが発生してし

まいます。

最新の室温の状況

最も最近の状況では、10月に入って、急に外気温が20度以下に下がる日が何日か続いていますが、室内の温度

は、ずっと27~8度でした。

その時、世田谷小田急梅ヶ丘駅付近の温度は、最高気温20度最低気温14~17度程度でした。

全くの無暖房でこの温度は暑いと思われる方もあるかと思いますが、外は低いので、部屋の空気を入れ替えれば簡単

に下がります。

その後、日中の外気温が17度を切る様な日には、25.5度をキープしていました。

しかし、外気温が次第に下がって、冬になって行くと次第に建物の温度も下がりますので、何時までも暑いわけでは

ありません。

ですから夏⇒冬、冬⇒夏になる時、最近の気候の変化は春や秋が殆ど無いと感じる時があります。

そんな時の温度ショックを避けられるのと、冬休みに旅行しても家の中が冷え冷えとはなりません。

玄関のドアを入ればフワッと暖かさを感じます。

一方若い方ですと、真冬の夜中に窓を開けて空気を入れ替えるという話を聞いたことが幾つかあります。

しかし、3部屋+トイレ・洗面・浴室の間取りですが、エアコン2台で間に合う状況です。

元々の寒がりやにとっては、そこそこの成果と思っています。

その後、曇りの日が続き、最低気温も15度を下回る日が続くと、無暖房の室内気温は、24.5度となりました。

壁構造とラーメン構造

壁構造とラーメン構造 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(16)

繰り返しになりますが、大雑把に言えば壁が構造体になっている建物の建築様式を、壁構造又は壁式構造と言って

います。

壁自体が構造体ということは、柱や梁(はり)だけが構造体になっているラーメン構造(軸組構造)とはだいぶ違うので

す。 要するに完全に構造的に計算されている壁で、軸組では筋交いによってその役を担います。

木造の古代建築ではトラスを用いないのが普通でしたが、近年(明治以降か)ではトラス構造にして、軸組を補強してい

る様です。

近年、木造では、構造用合板という面材を使い、壁を体力壁にしたものを言う様です。

木造住宅の耐震性を強化する為に、構造用合板を打ち付ける工事も多く行われています。

通常のコンクリート造りの建造物は、ラーメン構造が多く、理由は、間取り間の壁が構造体では無いので、柱以外の

物は自由に変えて店舗や事務所などの模様替えが簡単に出来ることです。

その他、高層になれば、以前は鉄筋コンクリートだけでは材質的に無理があると考えられたのが、最近ではコンクリー

トの強度を昔の何倍にも出来る様になったので、地上60m超の超高層マンションでもRC造りが増えているそうです。

又、 鉄骨造りや鉄骨鉄筋造り高層ビルでは、当然のことに基本的にラーメン構造になっていますが、近年の物は柔

軟性をうまく使って、長周期振動の耐震性を増したり、風圧による影響が研究されている様です。 軸組構造で一番理

解し易いのは、在来工法の木造住宅があります。

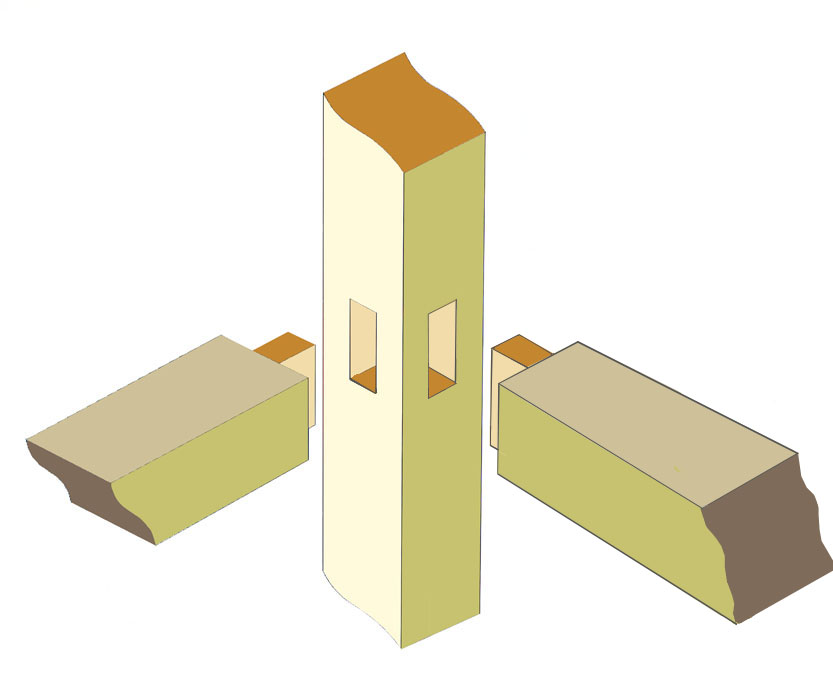

木造在来工法での例

柱と梁が基本的構造体で、柱と梁の接合店(仕口)の強度が弱いので、柱と柱間に斜めの筋交いを入れて、壁面の

構造を硬くしてゆがまない様にします。

昔は、柱にホゾ穴を掘って、梁の先端をホゾ穴に入る加工をしていましたが、地震の際、そのホゾ穴から折れることが

判って、最近ではホゾ穴に頼らず、金具で留めることになっています。

ホゾ穴とは、柱に直交する梁を入れる穴を掘って組むための穴のこと。

在来工法で普通に行われていましたが、せっかくの柱が途中で穴の分だけ欠損したことになり、強度を失うので最近は

行わないのです。

しかし、不思議な事に、5~60年前では、二階建ての家には必ず通し柱と言って、特別に家全体に通し柱を何本か入

れていましたが、実際いは、ホゾ穴の為に通し柱にする意味が無かったわけです。

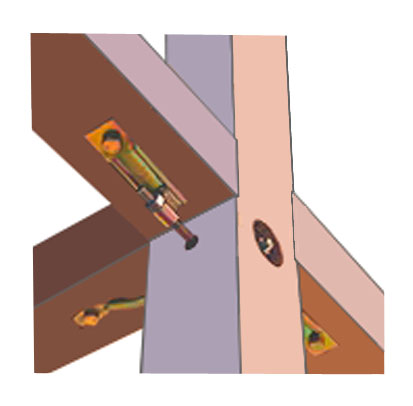

在来軸組構造のホゾ穴

軸組構造の泣き所は、直角に柱や梁が接合されるので、どうしても応力が接合点に集 中してしまい、接合部分は剛性を高めなければなりませんが、木造の場合は困難で、以前の物は金具で止めても完全では無く、釘穴から木材にヒビが入ったりし て、長い期間ではその剛性は限定的になると思っています。

最近は、ボルトを使って止めていますが、全てに使用した木材の強度を使い切ることは困難と考えます。

在来工法の羽子板ボルト

ホゾ穴を開けず、羽子板ボルトと呼ばれる金具を使用してボルト締めする。

この他、特殊な金物を用いてピンを入れて、施工時間の短縮をしている金物工法も多いが、木材の乾燥度合い等によって、収縮があるので、金属との相性は必ずしも良いとは言えないという意見も有ります。

コンクリートのもう一つの大事な利点

コンクリートのもう一つの大事な利点 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(15)

鉄筋コンクリート造りは、日進月歩で技術が進んでいて、どんどん丈夫なコンクリート打設が出来る様になっています。

コンクリートはセメントに砂利と砂と水を混ぜ合わせ、鉄筋を組んだ型枠に流し込む施工をしますが、水の割合を少なく

すると、密度が高く強度が増し、「寿命」が伸びることが判っています。

居住用建築物の重要な要素の中に、室内湿度があります。

空気の温度と湿度の関係には一定の自然法則があり、誰も逆らうことは出来ませんが、建築材料の上手な使い方で

何とか克服して、人間に都合の良い住環境にする事が出来ます。

それは、コンクリートが材質的に水蒸気を通し難いからです。 それは相対湿度の概念を理解する必要があります。

空気が水蒸気を含むことが出来る量は決まっていて、空気の温度によって変わって来ます。 気温は高いほど沢山の

水分を水蒸気の形で含んでいます。

そして、人間にとって一番都合が悪いのは、木材やプラスターボード(石膏ボ-ド)など大抵の建材は水蒸気が通り抜

けてしまうと言われています。 水蒸気は水の分子よりもずっと小さいからです。

結露によるカビの発生やダニの発生は悩みの種ですが、この事も水蒸気の制御が上手に出来るかどうかに掛かってい

る様です。

湿度とは関係ありませんが、比重の重いコンクリートは、防音効果も抜群で、工場などの騒音の大きな場所で、静かな

環境が必要な場合は、コンクリートで部屋を丸ごと包んだ防音室を作るとかなりの効果が有りますが、他の材料では、

あまり大したことは無い様です。

音楽好き一家のご主人が、娘さんのピアノ練習用に部屋の内側に石膏を流し込んで防音したそうですが、以前よりは

かなり良いという話なので、外からの音を防ぐ場合よりは、外に出さない様に使う方が効果があります。

建築用断熱材のこと

建築用断熱材のこと 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(14)

日本の通常の住宅は、殆ど必ず何処かに断熱材を使用して、室内と室外に温度差があっても、その温度差を感じな

い様に工夫するのが普通で、設計者の責務でもありますが、ここは費用対効果のせめぎ合いとなります。

断熱材によって、冷暖房効率も良くなり、省エネになります。当時は省エネという言葉はあまり聞かれませんでしたが、

何でも効率が良いに越したことはありません。

昔はグラスウールでしたが、他の有機化学物質の断熱材は、火災時に有毒なガスの出る物が多く、その後沢山の種

類の建築用断熱材が開発されました。

近年になって、独立発泡の断熱材が出回り、かなりの効果が有る様になりました。

独立発泡というのは、スポンジの様に発泡させた断熱材ですが、スポンジは穴同士がつながっていて、空気も水も移

動してしまいますが、穴が独立していて空気の流れが無いため、薄い材料でも高い効果が有ります。

独立発泡素材の草分け的製品は、かなり前に作られた、ダイビングに使うウエットスーツで、人造ゴムのネオプレンの

独立発泡の素材ですが、伸び縮みして通常は5mm程度の厚みで充分な効果を発揮します。

独立発泡の断熱材が何故良いかは、スポンジの様な発泡材は気泡が独立していないので、どうしても壁の中で結露

によって、長い期間に水を沢山含んでしまいますし、空気が反対側に抜けてしまいますから、断熱性が低くなります。

鉄筋コンクリート造り(RC)の躯体でも一番外側を何で覆うかが問題で、耐候性の高い材質は、どうしても窯業系や自

然石の様な物になります。

木造住宅で、窒業系サイディング材が多いのは、きっとこうした理由ですね。

打ちっぱなしの場合は表面に保護のため、撥水剤を塗りますが、所詮寿命が短いので、手が掛かる筈です。

少し古い時代の打ちっぱなしは保護剤も無くて見るも無残に汚れています。

コンクリートの怖いところは、空気に触れている表面から、本来アルカリ性である筈のコンクリートが中性化して、中の

鉄筋が錆びてしまうことが有ります。

一般にかぶり厚と言われる、鉄筋とコンクリートの型枠側からの距離が短い場合も中性化が早く起きてしまいます。

当然爆裂という表面のコンクリートを破って鉄筋が丸出しになり、補修しないとどんどん進行してしまうのです。

しかし、タイル貼りでもヒビが入ったり、剥げ落ちたりしますから、躯体の傷みはあります。

外断熱の断熱材は、躯体の外側に入っていますから、躯体の痛みは格段に少ない筈ですが、実際はどうか?

筑後24年目にボーリングでのサンプル調査では、断熱材の接着強度は強く、異常はありませんでした。

外断熱への発想

外断熱への発想 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(13)

外断熱とは、建物全体を丸ごと断熱材で覆い、部屋ごとの断熱は行わないのです。

ですから、暫く留守にしたぐらいでは建物全体の温度は直ぐに変わらないので、部屋の中の空気も、家具も間仕切り壁

も全部が同じ温度になります。

それには、建物自体の熱容量がお大きくないと、あまり意味が無くなります。

「熱容量」が大きいとは

それは丁度、アフリカの調理のやり方に、葉っぱに包んだ食材を焼いた石の塊と一緒に地面に埋めて、全体を蒸し焼

きにする調理法がありますが、それを思い起こせば良いわけです。

日本でも、男鹿半島などの名物料理に、焼き石料理が有って、木製の桶や鍋の中に具材と一緒に焼いた石を幾つか

入れて調理します。

この様に、重い材料は殆ど熱容量が大きいと考えても良いのではないでしょうか。

外断熱のヒントは焼き石料理

そこで思い付いたのは、留守の間も暖房を点けっぱなしににするのでは無く、建物自体の温度を下げない方法・・・丸ごと外から断熱材で覆うしか無いか・・・と。

それには簡単に冷えたり暖まったりしない材料で家を作るしかありません。 要するに熱容量の大きな材料を使う事が

条件になりそうです。

現在ではコンクリートぐらいしかありません。 中世ヨーロッパの様に石造りというわけにはゆきません。

というわけで、熱容量の大きな材料の建築材は、選択肢が殆ど無く、コンクリート以外には考えられません。

そして、外断熱にして部屋の中の温度を一定に保つということは、どの部屋も同じ温度に出来ることです。

トイレや浴室に行った時、ひんやりするのは、血圧の上昇に繋がり、中年以降の方には良くありませんん。

出来るだけ沢山のコンクリートを使う建築様式とは

熱容量の大きさで、一定の温度に保つと決めてからは、コンクリートが出きるだけ多く有って、人体の傍にある方が有

利と考えました。

何故なら、一旦暖まったコンクリートからは、常にその温度に見合った赤外線を放出している、と考えても良いと思った

からです。

そして、一般的なラーメン構造と壁構造を比べた場合、壁構造の方が耐震性に於いても有利であるばかりではなく、隣

室との境界壁となるため、防音にも有利な筈ではないかと考えたのです。

図らずも阪神淡路の震災で壁構造の利点は証明されることになったのです。

ラーメン構造:トップページのラーメン構造(軸組構造)をご覧下さい。

床暖房が暖かいのは――輻射

床暖房が暖かいのは――輻射 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(12)

建物自体、外気温によって、冷えたり温まったりしていますが、人が暑いとか寒いと感じるのは、周りの壁や床からの

輻射による熱の伝達が多いのです。

勿論、温まった空気に触れて暖かいのも事実ですが、例え空気が冷えていても、ヒーターを点ければたちどころに暖ま

るのは、空気が温かいわけではありません。

輻射というと、熱が伝わる物理的現象で、人間の体温よりも温度が高い物からの影響と考えてしまい、太陽の陽に当

たると暖かいのを頭に描いてしまいますが、実は壁や床が冷たい場合にもこの反対の事が起きているという説明もあ

ります。

冬の寒い屋外から、家の中に入った時、急には暖かく感じない場合は、家自体と家具などが冷えているからです。

何だ当たり前じゃないか、と思われるかも知れませんが、家に帰った時、ストーブの前に立って、身体を暖めたとして

も、ストーブから離れると、又寒いと感じるわけです。

一般に、床暖房の家は、室温がたいして高いわけでは無く、床自体はかなり暖かいのですが、部屋の空気温度は20

度以下、16~18度位が普通と言われています。 特別な寒がりやには、もうちょっと高い方が良いのですが。^^)

そして、室内気温は案外低くても、気温の上下差が殆ど無く、床温度が30度程有るので、その床からの輻射熱によって

暖かく感じます。

床暖房とは限りませんが、赤外線の輻射により、物体に当たると熱が出ると説明されています。

普通の暖房では、どうしても床と天井に温度差が出来てしまい、室内気温を少し高めにしないと暖かいと感じません。

実際に温水床暖房を使ってみると、床全体がほんのり暖かく、フローリングでもカーペットの部屋でも毛布一枚で、何

処でもコタツになります。

漫画のドラエモンに有る「何処でもドア」みたいに「何処でもコタツ」なのです。

床が暖かいと感じる程温度を上げると、時間が経つと暑くて居場所がなくなります。

畳の部屋で布団で寝た時ですが、夜中に物凄く辛くなって眼が覚めました。 冬なので気温はかなり低く、掛け布団を

何時までも掛けないわけには行かない位ですが、何が起きたか理解するのに時間が掛かりました。

暫くして、床温度が高すぎると気が付きました。

電気敷き毛布をMAXにしたまま忘れた様なものです。