自分が住みたい家ってどんな家?

ウィステリア梅ヶ丘の結露状況

ウィステリア梅ヶ丘の結露状況 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(17)

ウィステリア梅ヶ丘での結露の最大の理由は、窓ガラスとアルミサッシです。

アルミサッシは消防法の点から避けられませんが、ガラスは厚みの厚いガラスでも、熱貫流率はかなりあるので、結露

します。

東棟では東側、南側では南側が殆ど窓になっていて、窓での結露は避けられませんが、その他の場所では、北側の

玄関などにも結露は見られません。

ですから、部屋の壁やクローゼットでの結露を心配する必要はありませんが、窓ガラスの結露には注意して水滴を拭う

必要があります。

特に、出窓は建物から出っ張っていますので、結露には不利になりますから、よく水滴を拭わないと、カビが発生してし

まいます。

最新の室温の状況

最も最近の状況では、10月に入って、急に外気温が20度以下に下がる日が何日か続いていますが、室内の温度

は、ずっと27~8度でした。

その時、世田谷小田急梅ヶ丘駅付近の温度は、最高気温20度最低気温14~17度程度でした。

全くの無暖房でこの温度は暑いと思われる方もあるかと思いますが、外は低いので、部屋の空気を入れ替えれば簡単

に下がります。

その後、日中の外気温が17度を切る様な日には、25.5度をキープしていました。

しかし、外気温が次第に下がって、冬になって行くと次第に建物の温度も下がりますので、何時までも暑いわけでは

ありません。

ですから夏⇒冬、冬⇒夏になる時、最近の気候の変化は春や秋が殆ど無いと感じる時があります。

そんな時の温度ショックを避けられるのと、冬休みに旅行しても家の中が冷え冷えとはなりません。

玄関のドアを入ればフワッと暖かさを感じます。

一方若い方ですと、真冬の夜中に窓を開けて空気を入れ替えるという話を聞いたことが幾つかあります。

しかし、3部屋+トイレ・洗面・浴室の間取りですが、エアコン2台で間に合う状況です。

元々の寒がりやにとっては、そこそこの成果と思っています。

その後、曇りの日が続き、最低気温も15度を下回る日が続くと、無暖房の室内気温は、24.5度となりました。

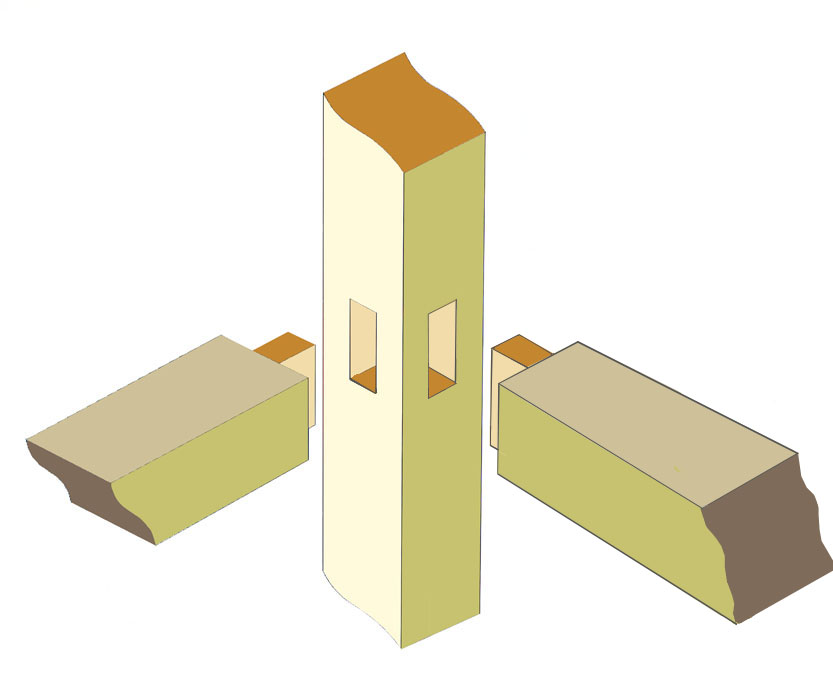

壁構造とラーメン構造

壁構造とラーメン構造 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(16)

繰り返しになりますが、大雑把に言えば壁が構造体になっている建物の建築様式を、壁構造又は壁式構造と言って

います。

壁自体が構造体ということは、柱や梁(はり)だけが構造体になっているラーメン構造(軸組構造)とはだいぶ違うので

す。 要するに完全に構造的に計算されている壁で、軸組では筋交いによってその役を担います。

木造の古代建築ではトラスを用いないのが普通でしたが、近年(明治以降か)ではトラス構造にして、軸組を補強してい

る様です。

近年、木造では、構造用合板という面材を使い、壁を体力壁にしたものを言う様です。

木造住宅の耐震性を強化する為に、構造用合板を打ち付ける工事も多く行われています。

通常のコンクリート造りの建造物は、ラーメン構造が多く、理由は、間取り間の壁が構造体では無いので、柱以外の

物は自由に変えて店舗や事務所などの模様替えが簡単に出来ることです。

その他、高層になれば、以前は鉄筋コンクリートだけでは材質的に無理があると考えられたのが、最近ではコンクリー

トの強度を昔の何倍にも出来る様になったので、地上60m超の超高層マンションでもRC造りが増えているそうです。

又、 鉄骨造りや鉄骨鉄筋造り高層ビルでは、当然のことに基本的にラーメン構造になっていますが、近年の物は柔

軟性をうまく使って、長周期振動の耐震性を増したり、風圧による影響が研究されている様です。 軸組構造で一番理

解し易いのは、在来工法の木造住宅があります。

木造在来工法での例

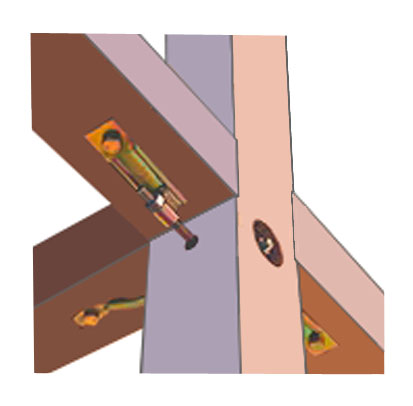

柱と梁が基本的構造体で、柱と梁の接合店(仕口)の強度が弱いので、柱と柱間に斜めの筋交いを入れて、壁面の

構造を硬くしてゆがまない様にします。

昔は、柱にホゾ穴を掘って、梁の先端をホゾ穴に入る加工をしていましたが、地震の際、そのホゾ穴から折れることが

判って、最近ではホゾ穴に頼らず、金具で留めることになっています。

ホゾ穴とは、柱に直交する梁を入れる穴を掘って組むための穴のこと。

在来工法で普通に行われていましたが、せっかくの柱が途中で穴の分だけ欠損したことになり、強度を失うので最近は

行わないのです。

しかし、不思議な事に、5~60年前では、二階建ての家には必ず通し柱と言って、特別に家全体に通し柱を何本か入

れていましたが、実際いは、ホゾ穴の為に通し柱にする意味が無かったわけです。

在来軸組構造のホゾ穴

軸組構造の泣き所は、直角に柱や梁が接合されるので、どうしても応力が接合点に集 中してしまい、接合部分は剛性を高めなければなりませんが、木造の場合は困難で、以前の物は金具で止めても完全では無く、釘穴から木材にヒビが入ったりし て、長い期間ではその剛性は限定的になると思っています。

最近は、ボルトを使って止めていますが、全てに使用した木材の強度を使い切ることは困難と考えます。

在来工法の羽子板ボルト

ホゾ穴を開けず、羽子板ボルトと呼ばれる金具を使用してボルト締めする。

この他、特殊な金物を用いてピンを入れて、施工時間の短縮をしている金物工法も多いが、木材の乾燥度合い等によって、収縮があるので、金属との相性は必ずしも良いとは言えないという意見も有ります。

コンクリートのもう一つの大事な利点

コンクリートのもう一つの大事な利点 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(15)

鉄筋コンクリート造りは、日進月歩で技術が進んでいて、どんどん丈夫なコンクリート打設が出来る様になっています。

コンクリートはセメントに砂利と砂と水を混ぜ合わせ、鉄筋を組んだ型枠に流し込む施工をしますが、水の割合を少なく

すると、密度が高く強度が増し、「寿命」が伸びることが判っています。

居住用建築物の重要な要素の中に、室内湿度があります。

空気の温度と湿度の関係には一定の自然法則があり、誰も逆らうことは出来ませんが、建築材料の上手な使い方で

何とか克服して、人間に都合の良い住環境にする事が出来ます。

それは、コンクリートが材質的に水蒸気を通し難いからです。 それは相対湿度の概念を理解する必要があります。

空気が水蒸気を含むことが出来る量は決まっていて、空気の温度によって変わって来ます。 気温は高いほど沢山の

水分を水蒸気の形で含んでいます。

そして、人間にとって一番都合が悪いのは、木材やプラスターボード(石膏ボ-ド)など大抵の建材は水蒸気が通り抜

けてしまうと言われています。 水蒸気は水の分子よりもずっと小さいからです。

結露によるカビの発生やダニの発生は悩みの種ですが、この事も水蒸気の制御が上手に出来るかどうかに掛かってい

る様です。

湿度とは関係ありませんが、比重の重いコンクリートは、防音効果も抜群で、工場などの騒音の大きな場所で、静かな

環境が必要な場合は、コンクリートで部屋を丸ごと包んだ防音室を作るとかなりの効果が有りますが、他の材料では、

あまり大したことは無い様です。

音楽好き一家のご主人が、娘さんのピアノ練習用に部屋の内側に石膏を流し込んで防音したそうですが、以前よりは

かなり良いという話なので、外からの音を防ぐ場合よりは、外に出さない様に使う方が効果があります。

建築用断熱材のこと

建築用断熱材のこと 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(14)

日本の通常の住宅は、殆ど必ず何処かに断熱材を使用して、室内と室外に温度差があっても、その温度差を感じな

い様に工夫するのが普通で、設計者の責務でもありますが、ここは費用対効果のせめぎ合いとなります。

断熱材によって、冷暖房効率も良くなり、省エネになります。当時は省エネという言葉はあまり聞かれませんでしたが、

何でも効率が良いに越したことはありません。

昔はグラスウールでしたが、他の有機化学物質の断熱材は、火災時に有毒なガスの出る物が多く、その後沢山の種

類の建築用断熱材が開発されました。

近年になって、独立発泡の断熱材が出回り、かなりの効果が有る様になりました。

独立発泡というのは、スポンジの様に発泡させた断熱材ですが、スポンジは穴同士がつながっていて、空気も水も移

動してしまいますが、穴が独立していて空気の流れが無いため、薄い材料でも高い効果が有ります。

独立発泡素材の草分け的製品は、かなり前に作られた、ダイビングに使うウエットスーツで、人造ゴムのネオプレンの

独立発泡の素材ですが、伸び縮みして通常は5mm程度の厚みで充分な効果を発揮します。

独立発泡の断熱材が何故良いかは、スポンジの様な発泡材は気泡が独立していないので、どうしても壁の中で結露

によって、長い期間に水を沢山含んでしまいますし、空気が反対側に抜けてしまいますから、断熱性が低くなります。

鉄筋コンクリート造り(RC)の躯体でも一番外側を何で覆うかが問題で、耐候性の高い材質は、どうしても窯業系や自

然石の様な物になります。

木造住宅で、窒業系サイディング材が多いのは、きっとこうした理由ですね。

打ちっぱなしの場合は表面に保護のため、撥水剤を塗りますが、所詮寿命が短いので、手が掛かる筈です。

少し古い時代の打ちっぱなしは保護剤も無くて見るも無残に汚れています。

コンクリートの怖いところは、空気に触れている表面から、本来アルカリ性である筈のコンクリートが中性化して、中の

鉄筋が錆びてしまうことが有ります。

一般にかぶり厚と言われる、鉄筋とコンクリートの型枠側からの距離が短い場合も中性化が早く起きてしまいます。

当然爆裂という表面のコンクリートを破って鉄筋が丸出しになり、補修しないとどんどん進行してしまうのです。

しかし、タイル貼りでもヒビが入ったり、剥げ落ちたりしますから、躯体の傷みはあります。

外断熱の断熱材は、躯体の外側に入っていますから、躯体の痛みは格段に少ない筈ですが、実際はどうか?

筑後24年目にボーリングでのサンプル調査では、断熱材の接着強度は強く、異常はありませんでした。

外断熱への発想

外断熱への発想 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(13)

外断熱とは、建物全体を丸ごと断熱材で覆い、部屋ごとの断熱は行わないのです。

ですから、暫く留守にしたぐらいでは建物全体の温度は直ぐに変わらないので、部屋の中の空気も、家具も間仕切り壁

も全部が同じ温度になります。

それには、建物自体の熱容量がお大きくないと、あまり意味が無くなります。

「熱容量」が大きいとは

それは丁度、アフリカの調理のやり方に、葉っぱに包んだ食材を焼いた石の塊と一緒に地面に埋めて、全体を蒸し焼

きにする調理法がありますが、それを思い起こせば良いわけです。

日本でも、男鹿半島などの名物料理に、焼き石料理が有って、木製の桶や鍋の中に具材と一緒に焼いた石を幾つか

入れて調理します。

この様に、重い材料は殆ど熱容量が大きいと考えても良いのではないでしょうか。

外断熱のヒントは焼き石料理

そこで思い付いたのは、留守の間も暖房を点けっぱなしににするのでは無く、建物自体の温度を下げない方法・・・丸ごと外から断熱材で覆うしか無いか・・・と。

それには簡単に冷えたり暖まったりしない材料で家を作るしかありません。 要するに熱容量の大きな材料を使う事が

条件になりそうです。

現在ではコンクリートぐらいしかありません。 中世ヨーロッパの様に石造りというわけにはゆきません。

というわけで、熱容量の大きな材料の建築材は、選択肢が殆ど無く、コンクリート以外には考えられません。

そして、外断熱にして部屋の中の温度を一定に保つということは、どの部屋も同じ温度に出来ることです。

トイレや浴室に行った時、ひんやりするのは、血圧の上昇に繋がり、中年以降の方には良くありませんん。

出来るだけ沢山のコンクリートを使う建築様式とは

熱容量の大きさで、一定の温度に保つと決めてからは、コンクリートが出きるだけ多く有って、人体の傍にある方が有

利と考えました。

何故なら、一旦暖まったコンクリートからは、常にその温度に見合った赤外線を放出している、と考えても良いと思った

からです。

そして、一般的なラーメン構造と壁構造を比べた場合、壁構造の方が耐震性に於いても有利であるばかりではなく、隣

室との境界壁となるため、防音にも有利な筈ではないかと考えたのです。

図らずも阪神淡路の震災で壁構造の利点は証明されることになったのです。

ラーメン構造:トップページのラーメン構造(軸組構造)をご覧下さい。

床暖房が暖かいのは――輻射

床暖房が暖かいのは――輻射 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(12)

建物自体、外気温によって、冷えたり温まったりしていますが、人が暑いとか寒いと感じるのは、周りの壁や床からの

輻射による熱の伝達が多いのです。

勿論、温まった空気に触れて暖かいのも事実ですが、例え空気が冷えていても、ヒーターを点ければたちどころに暖ま

るのは、空気が温かいわけではありません。

輻射というと、熱が伝わる物理的現象で、人間の体温よりも温度が高い物からの影響と考えてしまい、太陽の陽に当

たると暖かいのを頭に描いてしまいますが、実は壁や床が冷たい場合にもこの反対の事が起きているという説明もあ

ります。

冬の寒い屋外から、家の中に入った時、急には暖かく感じない場合は、家自体と家具などが冷えているからです。

何だ当たり前じゃないか、と思われるかも知れませんが、家に帰った時、ストーブの前に立って、身体を暖めたとして

も、ストーブから離れると、又寒いと感じるわけです。

一般に、床暖房の家は、室温がたいして高いわけでは無く、床自体はかなり暖かいのですが、部屋の空気温度は20

度以下、16~18度位が普通と言われています。 特別な寒がりやには、もうちょっと高い方が良いのですが。^^)

そして、室内気温は案外低くても、気温の上下差が殆ど無く、床温度が30度程有るので、その床からの輻射熱によって

暖かく感じます。

床暖房とは限りませんが、赤外線の輻射により、物体に当たると熱が出ると説明されています。

普通の暖房では、どうしても床と天井に温度差が出来てしまい、室内気温を少し高めにしないと暖かいと感じません。

実際に温水床暖房を使ってみると、床全体がほんのり暖かく、フローリングでもカーペットの部屋でも毛布一枚で、何

処でもコタツになります。

漫画のドラエモンに有る「何処でもドア」みたいに「何処でもコタツ」なのです。

床が暖かいと感じる程温度を上げると、時間が経つと暑くて居場所がなくなります。

畳の部屋で布団で寝た時ですが、夜中に物凄く辛くなって眼が覚めました。 冬なので気温はかなり低く、掛け布団を

何時までも掛けないわけには行かない位ですが、何が起きたか理解するのに時間が掛かりました。

暫くして、床温度が高すぎると気が付きました。

電気敷き毛布をMAXにしたまま忘れた様なものです。

湿度を保つには――お肌・風邪予防と結露との戦い

湿度を保つには――お肌・風邪予防と結露との戦い 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(11)

部屋の湿度は、出来るだけ高い方が、人の肌には優しいと判っているばかりでは無く、風邪の予防にも役立つことが

判っています。

理由については、TVなどで繰り返し説明されていますが、かなり昔、或る製薬会社が北陸地方の風邪薬の販売成績が

悪く、長年その理由は不明だったそうですが、北陸地方の冬は湿度が高いので、風邪の流行が太平洋側ほどひどく無

かったからだと関係者から聞いたことがあります。

部屋の暖房をストーブなどによって、少ない量の空気を高い熱源で温めると、その温まった空気の飽和水蒸気量が増

えて、ちょっと温度の低い場所でも結露するなどして、全体の湿度は下がってしまいます。 ですから加湿する必要に

迫られるのです。

床暖房などでは、温める熱源(床)の温度が低く、あまり乾燥しないと言われています。

ウィステリア梅ヶ丘では、床も壁も全てが低い温度の熱源と考えることが出来、コンクリートの床や壁からの遠赤外線

によってある程度の暖房が出て来てしまいます。

しかし、窓のアルミサッシやガラスには結露して湿度も下がり、窓ガラスで冷やされた空気が下に降りて来る、コール

ドドラフトがありますから厚手のカーテンなどで覆い、寒い日は更にエアコンで暖房する必要もあります。

特に寝室の場合、人の呼吸による水蒸気で他の部屋よりも結露が多くなります。

この理由から、寝室は出来るだけ出窓の部屋を避ける方が、水滴拭きの手間が減ります。

出窓は、建物本体から出っ張った構造ですから、外気温が非常に低いと、どうしても結露気味になります。

東京でも、非常に寒い日もひと冬に何日かはありますが、そんな日は窓に沢山の結露が見られます。

何日も放って置くとカビの発生原因になりますから、こまめに拭き取る必要があります。

その他、浴室も使い方によっては、カビの発生が見られる場合があります。

浴室は出来るだけ乾燥する様に換気するのが望ましいことです。

カビの厄介な事は、環境が悪くなると、芽胞という状態になって閉じこもり、少々のことでは除菌出来ませんから、必ず

塩素系のカビ取り剤を使用しないといけません。

カビ退治をしても直ぐ又カビが生えるのは、天井に芽胞が付いている場合が多く、天井も塩素系カビ取り材剤で処理す

る必要があるそうです。

最近の銀イオンを使った方法だけでは、黒い色までは落とせません。

結露を防ぐ――湿度の管理とは

結露を防ぐ――湿度の管理とは 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(10)

ウィステリア梅ヶ丘では、クローゼット内や天袋内に結露することはありません。

それは、室内の収納場所の配置と考える方も居られるでしょうが、只それだけではありません。

それは、湿度(相対湿度)という快適に暮らすために欠かせない厄介なことを理解しなくてはなりません。

湿度とは、空気の温度によって、空気が含むことの出来る水分の量に、大きな違いがあるから、話はややこしくな

ります。

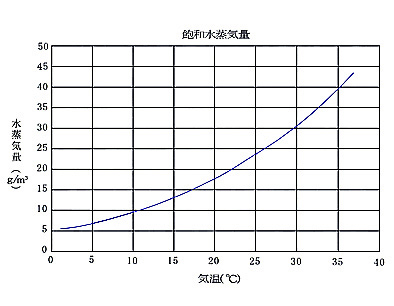

図は、1立方メートル中の空気が含むことが出来る水分量をグラフにしたものですが、温度が上がるほど水分量が

増えて、しかも曲線状に上昇しています。

ですから、暖かい空気が少し温度の低い物に触れると直ぐに結露してしまうので、厄介なのです。

しかもその空気は、どんどん入れ替わって水分だけが同じ場所に結露するのです。

壁面にプラスターボードや合板などの水蒸気が通り抜けてしまう材料を使うと、もっと外側に水蒸気が出てしまい、外壁に近い内装材の外側や断熱材付近、又は断熱材内部で結露を起こすことになります。

そのため、木造住宅では防水シートを必ず貼って施工しますが、完全に水蒸気の通過を阻止出来るわけではありません。

木造住宅でいくら防水シートを貼っても、木材自体が水蒸気を通してしまうからです。

かつて、グラスウールが一般的断熱材だったのが、最近ではあまり使われなくなったのは、数十年の間にグラスウール自体が多くの水分を含んでしまい、断熱性能が落ちたり、カビの温床になってしまうからだと思われます。

この家はヨーロッパ製なので、家の内側にも防湿フィルムを施工していました。

東京の冬の乾燥空気

東京の冬の乾燥空気 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(9)

当時の人達は持ち家というと、戸建の庭付きが普通でしたが、マンションの部屋割は結構狭く、部屋内に柱が出たり

していましたが、庭付き希望となれば、戸建てしか無く、少し郊外に土地を買うか建売りかの問題になります。

しかし、いざ建ててみると、庭木は手入れが大変だし、シロアリが出たり、ペンキ塗りに費用がかかったり、もっと経つ

と台風で雨漏りまでおまけが付きます。

それに固定資産税だの、町内会の何とか役が回って来たりしながら、住宅ローンを必死に稼ぐ毎日なのです。

諸々の費用は結構な額ですから、戸建ても楽じゃ無いと思えます。

でも、東京から離れたくない人も今後大勢居る筈ですから、まだ誰も作らない様な建物にしたいと考えたのです。

見掛けはともかく、実を取って住み心地中心の部屋を作りたいのですが、それはどんなことか?

ほんの数年北陸に住んで居たことが有ります。 小学生から高校入学までの後、又東京住まいでしたので色々気に

なったことがあります。

東京との違いは、何といっても冬のお天気です。

冬は、先ず雪が積もりますが、さほど寒くはありません。 東京や群馬、甲府などの空っ風に比べたら大した寒さは無

く、身体は楽ですが、天気が悪く、冬の間はおテントウ様とお別れです。

雪の降らない日でも、兎に角どんよりした分厚い雲に覆われて、まるでコナン・ドイルのシャーロック・ホームズに出てく

るイギリス北部の天気もこうかな? といった風にです。

乾燥機の無い時代ですから、部屋の中は洗濯物とか、正月に作ったかき餅がぶら下がっていて、主婦達の苦労は大

変だったと想像出来ます。

そして、手足にアカギレなど出来ません。 2月半ば過ぎから3月に掛けて時々は太陽が一瞬見える事が有って、その

時間が次第に長くなり、屋根の雪が溶け始めるのです。

小学校入学前後は東京であかぎれが出来て痛かった記憶が有ります。 丁度東京空襲の有ったあの頃は、東京の

冬は、今から思えば結構寒く、街角に有る防火用水の水に分厚い氷が張っていて、ろくな遊び道具の無い時代、近所

の子供達とその氷で遊んだものです。

再び東京住まいが始まって、その頃になると、もう少しずつ日本の貧乏も立ち直りつつありましたから、まさかアカギ

レは無かったのですが、冬の乾燥にはたじろがざるを得ませんでしたす。

兎に角、手や足の肌がカサカサになって、いくら風呂に毎日入ってもカサカサ肌からあれた肌が粉になって落ちてしま

います。

放っておけばかゆくなり、掻けばもっと悲惨なことになりますから、クリームを体に塗らないといけません。

人の肌はどの程度の湿度が良いのか、或るパーツモデル(手足モデル)さんによると、相対湿度が60%ということで

すが、いったい相対湿度って何だ!?

それに結露についても湿度が関係するし。

只、加湿すれば済む話では無さそうなのです。

快適な住まいの条件とは

快適な住まいの条件とは 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(8)

堅苦しい題名の様ですが、人は年齢によっても優先度が違う筈です。

若い時、子育て時期、中年期、老年期と年代だけでもその条件は変わってしまいます。

ウィステリア梅ヶ丘は、新婚層向けに設計しましたので、ファミリー向けの間取りと面積はありませんが、新婚さんで入

居されても、次第に歳を取ってゆきますから、どの年代にも共通した住み心地はある筈です。

① 駅からの距離や商店街との距離

② 駐車場や駐輪場が有ること

③ 夏は涼しく冬は暖かいこと

④ 隣室の音が聞こえないこと

⑤ 外の騒音が聞こえないこと

⑥ 収納場所が多いこと

⑦ 部屋内に結露しないこと

⑧ 安全・安心に配慮されていること

⑨ 集合住宅内の環境が良いこと

うるさい人が居たりゴミが散乱したりしていないこと

などのことが頭に浮かびます。

①~②は設計とは別の観点からになります。

③~⑦までは設計段階で決定して何処まで費用を掛けるかのせめぎ合いです。

⑧以降は管理と設備の問題です。

③~⑦の中もいろいろ有りますが、やはり③~⑤は家に居る時の住み心地に大きく影響します。

ではどの辺りまで考えるのか、それによって費用に莫大な違いが出てしまいます。

無類の寒がりやとしては、寒い冬に床暖房的な快適さに如何に近づくかです。

そこで出た答えは、気密性が高く、ランニングコストが低い建築なのです。

それは、場所によって住宅地域とか商業地域と色々に法律で分けられていて、建物の高さ制限や防火・容積率等々、

細かく違いが有って制限されてしまいます。

今でこそ、省エネなどと言いますが、当時は誰もそんな事を言う人は無く、設計事務所は半分面白がってやりたいだ

けだと感じたこともあります。 勿論研究段階では省エネ住宅の構想はもっと以前から有りました。

結果は、外断熱しか床暖房的効果を望めないこと、そして、地震対策を兼ねて壁構造とし、柱を部屋内に極力入れな

い構造になりました。

当時のマンションは、RCでもSRCでも部屋内に柱が出ていて、部屋角が使い難く評判が悪かったのです。

防音と熱効率の点では、未だ複層ガラスが高価で、納期が長い事や費用の点で、ビル用の厚みの有るガラス戸にす

ることになったのです。