オーナーブログ

マンションオーナーの悩み(19)困った事Ⅴ

困った事さまざま

鍵の紛失

鍵を失くすと、誰が拾うか判らないので、ドアのシリンダーを新しい物に替えて古い物は廃棄する事にしています。

通常マンションの鍵は、ホテル等と同じ様に、マスターキーで共通になっているグループの子鍵の為、在庫が無くなると、メーカー

に注文しますが、メーカーでは最初に造ったマスターキーグループのシリンダーを、新しい鍵でしか開錠出来ないものを作って

くれます。

ですが、特注品なので、納期が何ヶ月も掛かってしまう場合があります。

最近の錠はピッキングし難い構造ですが、より安全性を高める為、2ロック式のドアに交換していますから、シリンダーも2個必要

になります。

粗大ゴミ

引越しの際に、粗大ゴミは清掃局に連絡して、お金を払ったゴミ用の券を貼って置きますが、それをしない方が時々居ます。

清掃局も、何でも持って行ってくれるわけでは無く、TV、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・乾燥機等の家電品はリサイクル法により、又

PCは別の捨て方が必要です。

捨て方はネット上に詳しく書いてあります。

廊下に物を置く人々

消防署の立ち入り検査は、どういう基準でやっているか判りませんが1年おきから、3年おき位に現場で立ち入り検査を行います。

その際に、各部屋の外、廊下に水や清涼飲料の箱、果ては傘や靴、生協の発泡すチロールの箱、等々色々なものが出ています。

消防署の検査担当官は大抵それを指摘しますが、理由は廊下が火災の際の避難路になっているからです。

しかし、大抵の入居者の方達は柱の影になる様な場所に置いてあるので、事実上は避難の邪魔にはならないでしょうが、慌てて

逃げる時に誰かがその箱類につまずいて、廊下に内容物が散らかればその限りでは無い筈ですから、消防書署員に反論した事

はありませんが、管理人にばかり言わないで、自分で言ってくれと、言って署員の方に注意して貰った事はあります。

水等、重たい物は廊下に置きたい気持ちは良く解りますので、管理人としては言い難いのですが、廊下の掃除の際は水洗い

しますから、ダンボールの箱ではたちまち濡れて駄目になりますから、遂に根負けで、キャスターの付いた板を買って来て、

それに乗せてしまいました。

管理人としては、消防署員の注意を受けている懸案事項を無視した形なので、次の検査では注意されるかも知れませんが、

その時は辞めるしかありません。

マンションオーナーの悩み(18)困った事Ⅳ

ネジの話

ネジが緩んで色々な事が起きますが、うかつに取り掛かると旧JISのピッチだったりして、手を焼いてしまいます。

この数十年の製品では滅多に無い筈ですが、特注品には、たまにそうした規格違いのネジが使われている事があります。

確か1970年代の半ばだと記憶していますが、日本中が大騒ぎをして、徹底的にメートル法に変更して、それまでごちゃごちゃに

使われていた尺貫法を取引に使ってはいけない事になりました。

どの企業もそうした準備に1年以上の時間を掛け、重さや寸法をメートル表記に直したり、担当従業員の教育にかなりの時間と費

用を掛けていた様です。

良くラジオ番組に出ていた、永六輔さんが色々それに伴う理不尽な事例を言っておられましたが、確かに困った人達も多かった

と思います。

当時普通に使うネジ類は直径3mmから大きいいネジのピッチはISOネジと言って、ネジの頭に凹みの印を付ける様になりました。

しかし、大工さんや指物師の世界では、尺や分が普通ですから、唯メートル表記にして1間を1.8m、3尺を90cmとして使っていて

事実上の寸法はそのままだったのでしょうか。

同じ尺でも、鯨尺と言うのが有って、和服の世界では全て鯨尺が使われていて、切り替え後にそうした物差しを売ったか作ったか

した人が逮捕される事件が有った様で、現在では、逮捕はされないそうですが、こんな嘘の様な話もありました。

私達は、米国が事実上そうした事をせずどちらでも良い様な事でしたから、日本の役人の頭の硬さを苦々しく思っていました。

日本が高度成長を成し遂げ、米の反発によって、色々な物を無理やり輸入させられた時、車や建設器械は勿論の事、家までも

輸入しなければいけないと迫られて、木造3階建て住宅を輸入する段になって、国内でも、木造3階建てが造られる様に法律が

改正された様に記憶しています。

しかし、その住宅に付いて来る水道管等の付帯設備は皆インチですから、メートル法一辺倒の話など何処かに吹き飛んだに

違いありません。

現在でも、日本の管用(水道管やガス管)ネジの規格はインチが元になっている様な規格ですし、ゴルフはヤード、船が使う海図

の距離の単位はノットマイル、電気製品の中に使う基板やICの足のピッチはインチが元で、2.54mmとか1,27mmになっています。

ですから実際の寸法は昔と変わらず、表記や表現をメートル方に変換しているだけでしょうか。

神社仏閣の建築物は当然昔のままにしなければならず、宮大工の方達は昔のままではないでしょうか。

そうして、工具類でも同じ事が有って、船舶用エンジン等を扱う業者は必ずインチネジ用の工具を別に持っていて、時間が経つと

メートル用とごちゃごちゃになったりします。

マンションオーナーの悩み(17)困った事Ⅲ

困った事さまざま

ネジは緩むもの

通常ネジはしっかり締めておけばそんなに簡単に緩むものでは無いと思う方も多いと思いますが、実はそうでも無くて、各部屋

のドア周りのネジは結構緩む事が多いのです。

ドアを支える蝶番のネジは、ドア側、建物側共にステンレス製の蝶番3個を各5本づつのネジで止められていて、全部で都合30

本の皿ネジで止められていますが、数年で簡単に緩む場合があります。

或る時、ドアの締りが悪いと連絡があり、行って見ると正に蝶番のネジが信じられない程出っ張っていて、ドアに当たっていたの

です。

そのドアの他のネジは全部少しは緩んでいました。

このためか、機械類のネジは六角穴付きネジを使って締めるので、簡単に緩む事はありません。

六角穴付きネジは強度が高く、プラスドライバーで締めるネジよりかなり強い力で締める事が出来ます。

緩むのを止めるには、ネジロックと言う接着剤に似たジェル状の物を塗って締めます。

しかし、建築関係のものでは、殆どネジロックを使っているのは見掛けた事がありません。

そんな事が有ってからは、ネジ類は必ず緩んでいないかをチェックしていますが、ネジの数といったら半端ではありません。

比較的最近の事ですが、西玄関の大きなステンレス製のドアが完全には閉まらない状態になりました。

最初見た時は、どうしてそんな事が起きるかさえ判りませんでしたが、良く調べるとドア自体に蝶番は無く、上と下の軸及び

軸受によって蝶番になっています。

その軸受はドアでは無く、ドア枠側に付いて居り、そのネジが緩んで出っ張りを作り、ドアが完全には閉まらなかったのです。

しかし、そのドアのステンレスは外側のみで、中に丈夫な鉄製の枠が入っていて、力の掛かる部品は全てその鉄枠に止めて

いるのです。

そして、そのドアの軸受も複雑な形状をした鉄製部品を内部の鉄枠に止めていたのです。

その緩んだネジはドアがドアチェッカーによって閉まる方向に力が掛かりますから、かなり曲がっていましたから、同じ経の

ネジを持って来て交換しようとしましたが、何と旧JIS規格のネジピッチで合いません。

こうなっては、軸受全部を丸ごと変えないと何も出来ない事になってしまいます。

さもなくば、旧JISのネジを探すしか有りませんが、事あるごとに旧JISネジを探すのは、勘弁して貰いたいものです。

かくなる上は、軸受全体を取外して多少の調整可能な新しい軸受を丸ごと注文して交換するのがメンテナンス上は安く付く

筈です。

当然軸も軸受も摩耗している筈ですから交換しておくのが良いに決まっていますが、他人の造った物は、構造の詳細が判ら

ず、開けてビックリは無しにしないと大変です。

外した部品は短時間で、正確な図面にし、それを元に発注用図面を描くわけです。

当然専門業者に依頼するより高く付きますが、構造が判っているので、メンテナンスの面や寿命がどれ位かも判って不具合

が発生する前に手を打てます。

機械類や身近な物では自転車などでも、昔は新しく買ってからしばらくすると、増し締めと言ってネジの緩みを元に戻す

サービスをしてくれました。

今では、普通の自転車でそんなサービスは聞かれませんが、ロードバイクの様な高価な自転車ではやってくれます。

振動が伝わる機械や工具では必ずネジの緩みが思わぬ結果を招く場合が有るのです。

マンションオーナーの悩み(16)困った事Ⅱ

困ったこと様々

廊下の電灯

節電のために、廊下の電灯を朝早く、未だ暗い内に消す様にした事があります。

しばらくして、早速年配の開業医の先生に、朝の散歩の時、鍵穴が見えないとお叱りを受けてしまいました。

そんなに早く暗い内に散歩されるとは、思いませんでした。

直ちに元の状態、朝陽が出る少し前に、東の空が白々と明るくなるまでは点けて置く様にセットしました。

自分が歳を取って、早朝の夜明けに散歩したり自転車に乗るとは思わなかったのですが。

しかし、早朝の散歩も良いのですが、羽根木公園でも歩いて来られるのか、昨日掃除屋さんが水洗いした廊下に点々と泥が落

ちていて、誰が落としたか判ってしまいますが、ご自分の玄関も泥だらけになるでしょうに。

歩き方

歩き方も人さまざま、かかとを廊下に擦りつけて歩く方も時々あります。

靴のかかとがすり減って廊下が黒く汚れてしまいます。

廊下は何時も綺麗に出来る様に、塗り床で、摩耗に強いペンキ塗りですが、雨で濡れた時に滑らない様に、ヨットのデッキによく

ある様に砂を混ぜて滑り止めにしてありますから、余計に跡が付くかも知れません。

しかし、直ぐにペンキを塗ろうにも、冬季は温度が低すぎてペイント出来ませんから、春を過ぎて気温が上がるまで我慢するしか

無いのです。

廊下のペインティング

廊下のペイントは、外扱いでもある事ですから、早く乾く事に重点を置いて、溶剤を使用する摩擦に強い種類の物を使っています。

出来るだけ人の出入りが少ない午後に塗りますが、季節によっては3階まで塗れない場合があります。

階段などの適当な場所にペイント中の看板を立てますが、一番困るのはいきなり部屋から出てしまう方が居られます。

ペイントが乾く前に靴で踏むと滑って危ないからです。

廊下も階段も縦半分に仕切って塗りますが、宅配便の配達人などが急いで歩くためか、注意書きを無視してナマ乾きのペンキの

上を歩いて足跡を付けてしまう事もあります。

ペンキ塗りの半分以上の手間は、養生にあります。

場所によって違いますが、塗りたくない場所は全て養生テープを貼り付けて行きますから、時間的には2/3は養生の時間かも知れ

ません。

勿論、養生の前に高圧洗浄機で洗浄し、一日乾燥時間を置いてから養生作業が出来ます。

マンションオーナーの悩み(15)困った事

困った事さまざま

閉め出されたお母さん

ベランダは洗濯物を干すのに都合が良い所ですが、或る時子育て中のお母さんが洗濯物を干している時に、ヨチヨチ歩きのお子さんが

アルミサッシのクレセント(サッシ戸の鍵)をロックしてしまったのです。

全くの偶然ですが、その時会社の人間が隣のベランダに居たので、声を掛けられて合い鍵を持って部屋に入り、無事何事も

無かったのですが、もしも料理中で、キッチンで火でも使っていたら大変です。

忘れる鍵

部屋の鍵は忘れる人が後を立ちません。

或る上場企業の役員さんの単身赴任の方、帰りに駅の傍の天麩羅屋さんで食事中に、部屋の鍵を会社に忘れたのを思い

出しました。

マンションの所有会社に連絡があったのは、その天麩羅屋さんから、もう一人の人を介して連絡が夜遅い時間にあったのです。

当時は、管理人が常駐して居なかったので、別のルートで鍵を届けましたが、やはりこうした事に対応するには、管理人の常駐

が必要と実感しました。

最近でも、鍵を忘れる方も居ますし、失くしてしまう方も居られます。

大抵は夜のかなり遅い時間ですが、そういう時の電話は何事かと身構えてしまいます。

無断駐車

駐車場は、出入りがあり、歯抜け状態になっていますが、レンタカーを他人の契約場所に停めて、何処かに食事に出掛け

てしまうのは契約者共々本当に困ってしまいます。

ちょっと所有会社に連絡頂ければ臨時使用なので、空いている場所にご案内出来たのですが、残念です。

後は、以前某設計会社の支所がテナント様になっていた時ですが、業者との打ち合わせが多く、業者の方が無断で他人の契約

場所に駐車するのです。

これも、連絡頂ければ空いている場所をご案内出来たのにです。

まさか短時間の駐車でも申告すれば料金を取られると思っての事でしょうか。

マンションオーナーの悩み(14)デジタルの前に(3)

近年の家電器具

この何十年かで、いろいろな基礎的材料の開発が進み、電気器具の絶縁材料も良くなって来ました。

最近では古い扇風機が燃えたと言うのがニュースになったりしていますが、家電品の絶縁材料は年数が経つとそれなりに劣化

します。

家庭に来ている100ボルトの電気をそのまま使っている様な洗濯機や電子レンジ等ではアース線が付いています。

特に洗濯機は水の傍で使うので、必ずアース線をコンセントにあるアースターミナルに接続する必要があります。

以前にも書きましたが、家電製品の制御をする電子回路は直流のしかも低い電圧を使用していますが、洗濯機や電子レンジの

様に比較的大電力を使う家電品では、絶縁の劣化によって、機器本体の外側のケースにまで電気が漏れる場合があります。

故障や絶縁物の劣化、水の侵入など色々考えられますが、先ずは人の立っている場所等でも大きく違います。

前回記述の様に、家庭に配られている電気は単相ですが、200ボルトだけは、単相三線式と言って、三本の電線は、必ず一本

は地面にアースしてありますから、一本は地面と同等かそこに近い電位です。

次の二本は地面からそれぞれ100ボルト、そして地面にアースされていない物同士では200ボルトになります。

この200ボルトは家庭内配電盤の所で、両方の100ボルトが平均に使われる様に分配して有りますが、実際にはなかなかそう

は行きません。

このバランスが崩れても、家庭の電気料金には影響しません。

何処が困るかは、しいて言えば電力会社なのです。

多くの家庭に配る電気は、総じて考えれば平均して問題の無い範囲なのでしょう。

ですから、大きな電力を使う会社等では、三相交流を使い、家庭用では無視されている交流電力特有の力率と言う問題が有り、

予め使う機器との関係を電力会社が調査して契約する様です。

又、柱上トランスから出た100ボルトも、各家庭に平均に配られる様に配線されています。

蛇足ですが、昔は3300ボルトを柱上トランスで下げていましたが、今は6600ボルトから200ボルトや100ボルトを作る様です。

これも材質の改善によって、絶縁性や冷却が効率良く出来る様になったと思われます。

家電品の多くは100ボルトなので、今200ボルトの事を考える必要はありませんが、家電品の中で比較的沢山の電気を使う

機器では、モーターやトランスの絶縁体を通して電気が漏れる様な現象があります。

それは、絶縁物を電気の通る電線や導体で挟むと、両方の導体の間に電気を貯める事が出来るコンデンサーの役割が

出来てしまい交流では、このコンデンサーを電気が通過してしまう性質がありますから、故障で無くても触れるとビリビリと

感電した様に感じます。

実際に感電しているのですが感じが悪いだけで、エネルギー量は少なく普通は死ぬ事はありません。

電圧は感じますが、電流はごく僅かなので心臓を沢山の電流が流れて感電死する事は起きませんが、びっくりして反射的に

身体が反応して、何かにぶつかったり、転倒したりして事故になります。

しかし、洗濯機等の様に足が直接水の有る場所では、もっと感じたり、故障の場合は本当に感電して死ぬ場合もあります。

ですから、容量の大きな家電品を使う場合には、アース線を必ず使う事を勧めるのです。

ウィステリア梅ヶ丘では、洗面所の洗濯機置き場とDKの冷蔵庫置き場の上の方に有るコンセントにアース用ターミナルが備えて

有ります。

家庭内配電盤には、そうした漏れ電流を検知するブレーカーが付いていますから、本当に故障して危険な程になれば先ず

漏電ブレーカーが働いて電気を遮断していまいます。

マンションオーナーの悩み(12)デジタルの前に

デジタル以前の話

同じ電気でも、乾電池やバッテリーの直流とは違い、交流は便利で不便といったおかしな存在かも知れません。

しかし、この交流の物理的仕組みを理解しなかったら、人類はこんな文明社会を作れなかったことでしょう。

交流とは、直流のプラス極とマイナス極が或る時間で入れ替わる電気の事ですが、学校ではサラリと習うかも知れませんが、

覚えている人は少ないかも知れません。

私達が何時も利用している東京電力の100Vは交流ですが、関東地方ではその極性が一秒間に50回入れ替わります。

関西では60回ですから交流独特の特性を利用したモータとかトランスを使う電気器具では60Hzと50Hzを使い分ける必要が

有る物もかなり有ります。

又、電気は導体と呼ばれる電気を通し易い電線を使って運びますが、距離が長くなると流れに逆らう抵抗が増えて、電圧が

落ちたり、沢山の電気を流すとその抵抗で電気が熱に変わって発熱したりします。

直流も交流も電線の中で抵抗によって流れを邪魔されるのは同じですが、交流では周波数に応じて直流の場合とは別の抵抗

を生み出す性質が有り、この性質が便利で不便なわけです。

交流のこうした抵抗の事をインピーダンスと言いますが、通常は直流的抵抗分を無視しています。

そして一番大事な事は、フレミングの右手とか、左手の法則などと言って、交流の電気を電線に流しただけで、磁界が出来て

しまいそれが交流の流れを妨げたりもしますが、発電したり高圧の電気を作ったり、低い電圧に変換する事が出来るのです。

EVと言われる電気自動車のモータには、小さくて力を強くする為、当然レアメタルの或る種の金属が必要になる事が普通に行

われています。

又、医療器械の中には超伝導と言われる温度を下げると直流抵抗がゼロに近くなる為に、小型の器械でも大きな磁場を作る事

が出来る特殊な物質が使われています。

又、周波数を高くすると、こうした性質はより顕著になる傾向が有り、携帯電話などのいわゆる高周波でも極端に高い周波数

になると、別の性質も出て来て、昔(4~50年前)は正確な周波数も測れなかったり、回路を作ることさえ大変でした。

携帯電話が普及するには、高周波の性質を良く知っている技術者が必要で有り、測定器も必要ですが、非常に高価でした。

高周波の技術は、レーダーとか、電話回線を一度に沢山遠くの中継局に送るためのマイクロウエーブと言われる電波を昔から

扱っていた技術者によって開発されたと思われます。

マンションオーナーの悩み(13)デジタルの前に(2)

デジタル前の話2

東京電力など、電力会社が作る電気は交流と書きましたが、どんな電気も発電所から電線を通じて運ばれるわけで、同じ太さの

電線ならば、出来るだけ高い電圧の方が都合が良いのです。

それは、電気のエネルギー量は簡単に言うと、電圧×電流 なので電流を多く流そうとすれば太い電線を使わないと大電流を流す

事が出来ません。

それは遠くまで繋ぐ電線全部を太くするよりは、細い電線の方が経済的ですし、唯電圧を高くすれば、そこそこのエネルギー量を運

ぶことが可能だからです。

電力会社の大きな鉄塔は、出来るだけ直線的に張りたいため、山奥にも立っています。

しかし物理的な理由も有って、その太さや強度が決められている筈です。

ですから発電所で作られた電気は一旦都合の良い電圧に変換され、送電線に送り込まれ、送電されます。

電気事業連合会によると、発電所も色々な発電所が有るので、次の様だそうです。

発電所 数千~2万ボルト

↓

発電所併設変電所 27万5千~50万ボルト

↓

送電線

↓

超高圧変電所 15万4千ボルト

↓

一次変電所 6万6千~15万4千ボルト → 鉄道会社&大規模工場

↓

中間変電所 2万2千ボルト → 大規模工場

↓

配電変電所 6600ボルト → 大規模ビル・中規模工場

↓

柱上トランス 200~100ボルト

↓

家庭

と書いてあります。

各工場などの高い電圧で受け取る場所には、それぞれに専用のトランスが置いて有り必要な電圧に変換して使っています。

家庭に配られる前の柱上トランスは電柱の上の付いています。

ウィステリア梅ヶ丘では、専用のトランス置き場が有り、東京電力の管理になっています。

そして、各戸には200ボルトが配電されていますから、全体の容量は、100ボルトで受け取っている家庭より倍になっています。

又、ここで言う200ボルトは単相と言って、電線が二本なのですが、工場などで使う電気は三相と言って三本の電線で送られ、

それだけに多くの電力を送る事が出来ます。

又動力線と言って同じ200ボルトでも三相の物が工場などでは使われていて、これも力率改善処置をすれば契約料金が安くなるのではないでしょうか。

力率改善のために、昔、PCBの入ったコンデンサーを大量に使ったため、今でも完全には回収出来ていないのです。

電圧が高くなると、良い事ばかりでは無く、絶縁の問題が大きくなります。

しかし、海外の国では110ボルト~240ボルトまでいろいろ有り、電圧の高い地域ではそれだけ馬力の強い電気機器が使えます。

庭の植木の剪定などで出たゴミを粉砕するシュレッダーなどは、家庭用でも輸入してモーターを日本の電圧にした物は殆ど馬力

不足であまり使い良く有りません。

トイレの手をかざす乾燥機も最初はとても使い物になる物ではありませんでした。

とにかく家庭用の電気機の輸入品はよく確かめる必要が有ります。

2013/2月、神田藪そばが火事で焼け、漏電ではないかと言われましたが、建物が古く、大正12年の建築という事なので、

その当時の電気配線は、二本の電線を碍子(がいし)と言う瀬戸物の絶縁物で浮かせて配線していた筈です。

電線の外側の被覆も今とは全く違うので、もし電気配線がそのままの状態だったら、充分に考えられる事故です。

水道管等は取り替えても電気配線はどうでしょうか。

現在は家庭ではFケーブルと言う二重に絶縁された電線で、そのまま天井裏にころがして配線する事が許されています。

マンションオーナーの悩み(11)デジタル時代2

デジタル時代2

デジタル時代に入って、アナログ処理が電気的には難しい事も有ったり、デジタルの方が綺麗になった事も多いのです。

電気製品は、元々人の使う道具ですから、入口の信号も出口の信号もアナログが普通ですが、そうでも無い物も手近かに有ります。

昔から目に付くものでは、新聞の写真や、雑誌の写真です。

雑誌の写真はキメが細かく気が付かない場合もありますが、新聞の写真は拡大して見ると全部が点で出来ています。

デジタルカメラの写真も拡大すれば、ピクセルと言われる細かな単位で出来ています。

どんなデジタルでも、大きさの大小は有れ、階段状に凸凹したもので表し、解像度を高くすれば人の目では分からなくなるだけです。

解像度を高くするには、かなり色々な事が必要で、カメラの場合はCCDという半導体を小さく完全に作る事や、周波数を上げて

沢山の情報を伝送する必要も有ります。

周波数を上げるには、沢山の条件をクリヤーしなければなりません。

高密度ICの配線を短くしたり、細くしたりする技術も必ず必要です。

デジタル信号を作るには、アナログ信号を或る時間でぶつ切りにしてデジタル信号に変換します。

そして、デジタル信号をロジック(論理)回路で処理し、又アナログ信号に直します。

アナログ信号→デジタル変換 : A/D変換IC

デジタル信号→アナログ変換 : D/A変換IC

この2種類の変換ICは必ず必要ですが、半導体大国の様に言われた時代でも、じつはアメリカ製の物を買っていました。

半導体で一番になった理由はメモリー用の物だけです。

現在では、パソコンの様に誰でも手に入る物でも、電気の伝わる速さが問題になるぐらい時間が短く動作する必要が有り、

それに応じて半導体の塊りの様な演算装置の中の密度が高くなっています。

一時は演算装置(半導体)の出す熱の処理が大変で、水冷式パソコンや空冷用のファンの音がうるさいパソコンが出回

ったことも有ります。

家電製品では、簡単な操作でもマイコンと言われる様なマイクロプロセッサーを使い、ICに書き込んだプログラムで制御する

家電製品が普通と言ってもおかしく無い位多くなっています。

デジカメばかりでは無く、TVの画面も解像度が高くなって、昔のアナログ時代とは比較になりません。

そして、薄型TVの画面も一つの画素の大きさは非常に小さくなり、画面の端には縦と横に電極有り、信号の有る交点だけが

光って画像になる仕組みです。

デジタル機器に内蔵されたプログラムを作る場合は、あらゆる場面を想定して、本来の動作を守られる様に特別の場合しか

起きない場面をも回避出来る様にしますが、完全とは行かず、たまにはおかしな動作をしてしまう場合が有り、これをバグ(Bug)

と言っています。

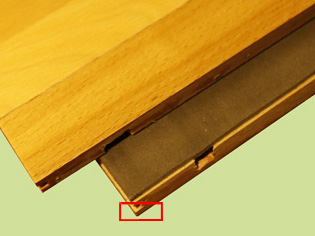

普通の画像

赤枠の中は拡大箇所

上図の赤枠内部を拡大するとピクセル単位の画像が見えます

デジカメの画像です

マンションオーナーの悩み(10)デジタル時代

何でもかんでもデジタルとは

世の中デジタル時代、ビットとかbpsとかバイトとか何の事か解らないまま使っているのが現状かも知れません。

デジタルとは多分ネット上で色々解説されていると思いますが、世の中の電気製品、家電品を含む多くの機器は多分デジタル処理を何処かで使っていると考えても間違っていないかも知れません。

電気的に何かしようとすると、殆どデジタルにした方が色々便利な事が多いからです。

しかし、人間が使う道具なので、入口と出口はアナログの場合が多いのです。

音楽を聞くCDやDVDなどは全てデジタルでの記録媒体ですが、聞く時はアナログの信号に変えて聞いています。

記録する時は、人の声や楽器のアナログ信号を一旦デジタルに変えて媒体に記録しています。

昔、レコード盤の時代には、レコード盤をモーターの力で回して音を再生していました。

当時は、どうしても僅かな回転ムラが生じてしまい、これを少なくするのに莫大なお金が掛かっていたのです。

これは、音楽に対して敏感な音楽家達を苦しめて来ました。

人によっては、回転ムラの有るレコード音楽を聞くと、眼が回ると言う人さえいました。

デジタル信号と言うのは、決まったクロック信号によって制御されるので、色んなデジタル特有の仕掛けが使える様になり、

かなりそうした回転ムラが軽減出来る様になりました。

しかし、クロック自体に少しもムラが無いわけでは無く、問題にする人も居る様ですが、昔のレコードプレイヤーとは格段に

桁違いなので良くなって居ます。

一旦デジタル信号にすると、電気的に色々な加工が出来る様になり、一番多くの人が影響を受けているのは、やはりTVでは

ないでしょうか。

アナログ時代にも、同じFM放送などにも、別の信号を乗せて送る多重放送もありましたが、デジタル化によって、スクランブル

という一種の鍵を掛けるのも簡単です。

基本的には2進法で、一本の電線は0か1しか表現出来ませんが、仮に3本(3ビット)の電線で信号を送るとすれば、

一本目=0か1、 二本目=0か2、 三本目=0か4 を表すとした場合、

全部が0の場合は0

全部が1の場合は、

1+2+4=7 で、7までの信号が表現出来ますから

全部が0の時を入れて、8種類の信号を表現出来るわけです。

そして、電気信号を遅らせて伝える事が簡単になります。

アナログ信号をいじると、信号の質が落ちたりしますが、デジタル信号は、0か1しか伝えないので、質は問題では無く、

ノイズに強い信号伝達方法と言えます。

アナログ信号はノイズが混じると電気的により分けるのは大変で不完全ですが、0か1しか伝えないデジタル信号は、たとえ

ノイズが混じったり、一瞬途絶えたりしても補間する事も出来て、ほぼ完全な通信が可能なのです。

又、或る箇所だけそのまま、他の所だけ時間を遅らせて伝えると、そのままの信号だけが、早くなった様に見えます。

まだまだ沢山の技術が有りますが、ビットの或る箇所(例えば2本目)のみ何処かと入れ替えたりすれば、信号は意味を

失くして、TVの画面が映らない事になります。

世の中デジタル時代なので、今までの様に、10進法の100とか1000とか切りの良い数値は有りません。

全てが、2の倍数、即ち麻雀の翻(ファン)と同じで、

1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024・・・・・・

といった具合に2進法なのです。

ですから、1Mビットと言っても、1024kbitと同じなのです。

勿論1024本の電線を使うのではありません。

バイト(byte)というのも有って、少しややこしくなりますが、通常は、何本かの電線で信号をやり取りするので、その装置に

よって、4本線とか8本線とか、16本線を使います。

仮に8本線とすれば、一度8本線で信号を送ると、それは8ビットのデジタル信号を一回送ったので、それが1バイトになります。

2回送れば2バイト、即ち一度に送る事の出来る信号の内容は方式によって1バイトと言っても何ビットの信号かによって、

情報量が違って来ます。

パソコンの文字でも半角と全角、漢字と数字やアルファベットではその情報を伝えるバイト数が違います。

ビットはbと書き、バイトはBと表記するのが普通です。

必ず8本の電線で信号をやり取りするとは限らず、伝送方式によってはシリーズにデジタル信号をやり取りする場合が多いのです。

演算装置も32bitsや64bitsが出来、処理速度が早くなっています。

電話線で転送出来るADSLもVDSLも2本の電線ですから、1ビット1本では有りません。

シリーズに信号を送ります。

データの転送速度をbpsと表しますが、1秒間に送ることが出来るビット数を言います。