オーナーブログ

結露を防ぐ――湿度の管理とは

結露を防ぐ――湿度の管理とは 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(10)

ウィステリア梅ヶ丘では、クローゼット内や天袋内に結露することはありません。

それは、室内の収納場所の配置と考える方も居られるでしょうが、只それだけではありません。

それは、湿度(相対湿度)という快適に暮らすために欠かせない厄介なことを理解しなくてはなりません。

湿度とは、空気の温度によって、空気が含むことの出来る水分の量に、大きな違いがあるから、話はややこしくな

ります。

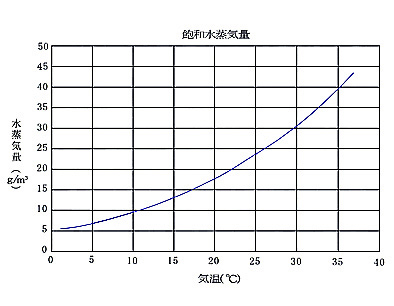

図は、1立方メートル中の空気が含むことが出来る水分量をグラフにしたものですが、温度が上がるほど水分量が

増えて、しかも曲線状に上昇しています。

ですから、暖かい空気が少し温度の低い物に触れると直ぐに結露してしまうので、厄介なのです。

しかもその空気は、どんどん入れ替わって水分だけが同じ場所に結露するのです。

壁面にプラスターボードや合板などの水蒸気が通り抜けてしまう材料を使うと、もっと外側に水蒸気が出てしまい、外壁に近い内装材の外側や断熱材付近、又は断熱材内部で結露を起こすことになります。

そのため、木造住宅では防水シートを必ず貼って施工しますが、完全に水蒸気の通過を阻止出来るわけではありません。

木造住宅でいくら防水シートを貼っても、木材自体が水蒸気を通してしまうからです。

かつて、グラスウールが一般的断熱材だったのが、最近ではあまり使われなくなったのは、数十年の間にグラスウール自体が多くの水分を含んでしまい、断熱性能が落ちたり、カビの温床になってしまうからだと思われます。

この家はヨーロッパ製なので、家の内側にも防湿フィルムを施工していました。

東京の冬の乾燥空気

東京の冬の乾燥空気 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(9)

当時の人達は持ち家というと、戸建の庭付きが普通でしたが、マンションの部屋割は結構狭く、部屋内に柱が出たり

していましたが、庭付き希望となれば、戸建てしか無く、少し郊外に土地を買うか建売りかの問題になります。

しかし、いざ建ててみると、庭木は手入れが大変だし、シロアリが出たり、ペンキ塗りに費用がかかったり、もっと経つ

と台風で雨漏りまでおまけが付きます。

それに固定資産税だの、町内会の何とか役が回って来たりしながら、住宅ローンを必死に稼ぐ毎日なのです。

諸々の費用は結構な額ですから、戸建ても楽じゃ無いと思えます。

でも、東京から離れたくない人も今後大勢居る筈ですから、まだ誰も作らない様な建物にしたいと考えたのです。

見掛けはともかく、実を取って住み心地中心の部屋を作りたいのですが、それはどんなことか?

ほんの数年北陸に住んで居たことが有ります。 小学生から高校入学までの後、又東京住まいでしたので色々気に

なったことがあります。

東京との違いは、何といっても冬のお天気です。

冬は、先ず雪が積もりますが、さほど寒くはありません。 東京や群馬、甲府などの空っ風に比べたら大した寒さは無

く、身体は楽ですが、天気が悪く、冬の間はおテントウ様とお別れです。

雪の降らない日でも、兎に角どんよりした分厚い雲に覆われて、まるでコナン・ドイルのシャーロック・ホームズに出てく

るイギリス北部の天気もこうかな? といった風にです。

乾燥機の無い時代ですから、部屋の中は洗濯物とか、正月に作ったかき餅がぶら下がっていて、主婦達の苦労は大

変だったと想像出来ます。

そして、手足にアカギレなど出来ません。 2月半ば過ぎから3月に掛けて時々は太陽が一瞬見える事が有って、その

時間が次第に長くなり、屋根の雪が溶け始めるのです。

小学校入学前後は東京であかぎれが出来て痛かった記憶が有ります。 丁度東京空襲の有ったあの頃は、東京の

冬は、今から思えば結構寒く、街角に有る防火用水の水に分厚い氷が張っていて、ろくな遊び道具の無い時代、近所

の子供達とその氷で遊んだものです。

再び東京住まいが始まって、その頃になると、もう少しずつ日本の貧乏も立ち直りつつありましたから、まさかアカギ

レは無かったのですが、冬の乾燥にはたじろがざるを得ませんでしたす。

兎に角、手や足の肌がカサカサになって、いくら風呂に毎日入ってもカサカサ肌からあれた肌が粉になって落ちてしま

います。

放っておけばかゆくなり、掻けばもっと悲惨なことになりますから、クリームを体に塗らないといけません。

人の肌はどの程度の湿度が良いのか、或るパーツモデル(手足モデル)さんによると、相対湿度が60%ということで

すが、いったい相対湿度って何だ!?

それに結露についても湿度が関係するし。

只、加湿すれば済む話では無さそうなのです。

快適な住まいの条件とは

快適な住まいの条件とは 外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(8)

堅苦しい題名の様ですが、人は年齢によっても優先度が違う筈です。

若い時、子育て時期、中年期、老年期と年代だけでもその条件は変わってしまいます。

ウィステリア梅ヶ丘は、新婚層向けに設計しましたので、ファミリー向けの間取りと面積はありませんが、新婚さんで入

居されても、次第に歳を取ってゆきますから、どの年代にも共通した住み心地はある筈です。

① 駅からの距離や商店街との距離

② 駐車場や駐輪場が有ること

③ 夏は涼しく冬は暖かいこと

④ 隣室の音が聞こえないこと

⑤ 外の騒音が聞こえないこと

⑥ 収納場所が多いこと

⑦ 部屋内に結露しないこと

⑧ 安全・安心に配慮されていること

⑨ 集合住宅内の環境が良いこと

うるさい人が居たりゴミが散乱したりしていないこと

などのことが頭に浮かびます。

①~②は設計とは別の観点からになります。

③~⑦までは設計段階で決定して何処まで費用を掛けるかのせめぎ合いです。

⑧以降は管理と設備の問題です。

③~⑦の中もいろいろ有りますが、やはり③~⑤は家に居る時の住み心地に大きく影響します。

ではどの辺りまで考えるのか、それによって費用に莫大な違いが出てしまいます。

無類の寒がりやとしては、寒い冬に床暖房的な快適さに如何に近づくかです。

そこで出た答えは、気密性が高く、ランニングコストが低い建築なのです。

それは、場所によって住宅地域とか商業地域と色々に法律で分けられていて、建物の高さ制限や防火・容積率等々、

細かく違いが有って制限されてしまいます。

今でこそ、省エネなどと言いますが、当時は誰もそんな事を言う人は無く、設計事務所は半分面白がってやりたいだ

けだと感じたこともあります。 勿論研究段階では省エネ住宅の構想はもっと以前から有りました。

結果は、外断熱しか床暖房的効果を望めないこと、そして、地震対策を兼ねて壁構造とし、柱を部屋内に極力入れな

い構造になりました。

当時のマンションは、RCでもSRCでも部屋内に柱が出ていて、部屋角が使い難く評判が悪かったのです。

防音と熱効率の点では、未だ複層ガラスが高価で、納期が長い事や費用の点で、ビル用の厚みの有るガラス戸にす

ることになったのです。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(7)

海大好き⇒ボート造りバカに(プロフィール7)

多摩川の傍に越してから、海好きが高じて、ボート造りに夢中になったのですから何としても完成したい。

木製ボート造りは、材木の強度と比重の関係や、木材の部分的特性などの知識が付き、そして「自分で住みたい家」は

木造住宅から鉄筋コンクリート住宅へと移って行くことになります。

木材は古来から人の建築材料としては基本的な材料で有ったのは間違いありませんが、石造りの多いヨーロッパにし

ても何でもかんでも石造りばかりでは無く、他の地域では圧倒的に木造の家です。

日本では山岳が多く、材木の種類もいろいろ有ったので、木造建築の巨大な建造物が沢山有りますが、長年の間には

補修しての話です。

木材で何か作ろうとすると、直ぐに木材の奥の深さに驚きます。

木は山に生えていますが、山の東西南北どの位置に生えていたか、山肌の傾斜の違いまでもが、木材の性質に関わ

るということを知ります。

ボートというものは、船の形をなす外側を船殻といいますが、その船殻自体が船の強度の大半を担うといっても大間

違いでは無いほどですが、それは荒天の時に何メートルもの高さから水面に叩き付けられるのです。

そうした過酷な条件に耐えなければ船としては通用しません。

そうしたことから、船殻全体が少しづつ歪んでショックを吸収することが解っています。

それは、船殻が殆ど真っ直ぐでは無く、曲がっていることによるものです。

陸上の建築物も曲がっていれば非常に強い筈ですが、使い勝手はかなり犠牲になるかも知れません。

しかし、外洋を走るヨットを知る方達には問題無いと思いますが。

福井地震後に、学校で「地震に強い家を考えて絵をかきなさい」という授業で、かなり多くの生徒が丸いボールの様な

家を描きましたが、住み心地はどうかと思った記憶があります。

そこで、木造やRC(鉄筋コンクリート)では中低層、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)や鉄骨造りでは、軸組構造基本であ

りながら、接合点の頑丈さと全体の柔軟性から高層ビルに使われていると理解しています。

近年では、より柔軟な構造にして長周期振動の地震に耐えられることを目指し、免震などの装置との組み合わせなどを

研究していると思われます。

プロフィールは今回で終わります。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(6)

ボート造りが役立つ建物への興味 (プロフィール6)

地震で家の下敷きになった嫌な思い出からさよならして、又々青春の思い出の方が楽しいのです。

思いたったらやめられない性格なので、ボートの作り方の本は見つからないまま、1から自分でやるしか無いという結

論にしかならず、実物をよく見て何とかしなければなりません。

仕方なく東京ボートショウへ出掛けて写真を撮ろうとして入ったら、当時未だキャビン付きクルーザーは殆ど無く、多く

のメーカーのボートはランナバウトと呼ばれるキャビン無しのオープンボートに近いものばかりです。

会場には出展されたボートの前にマネキン嬢が水着で立っています。

何処かの小父さんが、マネキン嬢の大事な部分をかがみ込んでというより、頭をボートの方に突っ込んで下から眺めて

いるではありませんか!

公衆の前でなんて不届きな奴! マネキン嬢は心無しかもじもじしているようです。

傍に行って直ぐに気が付いたのは、くだんの小父さんはマネキン嬢では無く、ボートの舵をとるためのロープの隠れて

いる場所を見ていたのですが、せっかく同じ所を見たいと思っていたのに、あきらめてしまいました。

普通は、マネキン嬢はボートを背に立っているのに、どういう訳かそのマネキン嬢はボートに向いて立っていたので

す。

でもやっぱり水着はビキニでは無く、ワンピース的な、色や柄は綺麗ですが競泳の選手スタイルだった様に思います。

その時、なーんだビキニの方が良いのになぁと思ったかどうかは記憶にありません。^^)

兎に角、全体の寸法割合とか、船殻の構造、等々知りたいことは山ほど有ります。

一度に寸法を取る方法として、少しずつ角度を変えて写真を撮ることにしたのです。

当時はモノクロフィルムだったので、自分でフィルム現像、引き伸ばしもやっていたので直ぐに実行したのです。

なかなか答えが出なかったのは、こちらは完全に木造と決めていましたが、メーカーの船はFRPになっていましたから

船殻の強度をどの位にすれば良いのか参考になる物は無かった様に思います。

3.6m位のボートなので、小さなエンジンで滑走することだけを目標にしたのです。

この大きさは、トレラーでもトラックでも簡単に載せたり下ろしたり出来る大きさと、定員との関係で決めたと思います。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(5)

地震で家の下敷きからの生還 (プロフィール5)

家、即ち人の住まいについてあれこれ考える様になったのには、子供の時からの経験が有ります。

太平洋戦争時に東京大空襲を見、その後の世田谷の空襲で、火の海を逃げた経験と、戦後の昭和23年の福井地震

で家の下敷きになって助けられたなどの経験は、常に自分が今居る場所は何処かと意識する週習慣が付いています。

自分の家に居る時、旅行でホテルに居る時、地下街に居る時、海外に居る時、等々。

そこはどういう場所か考えます。 国内では何処へ行っても活断層だらけですが、地盤がどうかは気になります。

埋立地、河川の扇状地、山岳地でも、表層地すべりの起きそうな場所など、後は地名も大事です。

もっと言えば、数十階建てのホテルも避けたいところです。

昔から、人が住んで居ない場所は、何か有るもので、水とか龍とかの文字が付いている地名は土石流や地すべりが

昔から有って危険な場所が多いと思っています。

震災の経験から最初のP波も少し強く、次のS波までの時間が異常に短かったの記憶していて、震源から近かったわ

けですが、S波の伝達速度はP波の半分位ですから、体で覚えていれば、直下型かどうか判断出来そうです。

東日本大震災では、東京にS波が来るまでに異常に長く感じましたが、割合大きかったので、遠くで大地震だなと直ぐ

に思いましたが、キャスター付きの家具を抑えていました。

下敷きの経験

昭和23年の福井地震で、建物の下敷きになった経験は未だ小学生でしたが、自然に建物への興味となったのです。

この地震は、気象庁が震度7の震度階を新たに追加するきっかけになったと後で知りました。

家の中をうまく走れない程の凄い揺れで、大人達は走るどころか、外に居た人達も地面を転げ回ったと聞いています。

そして、潰れて下敷きになってからも、余震が頻繁に有り、最初は頭を縦にして見渡せたものが、だんだん天井が下

がって来て、顔を横にしないと居られない状態にまで、余震は繰り返し襲って来ます。

これ以上天井が下がって来たらどうしょう! と真剣に考える様になりましたし、「助けて~」と叫ぶ声も真剣です。

つぶれた建物の屋根を破って助け出された景色は、全く知らない景色、見渡す限りの瓦屋根で、道路ははっきりしな

い位です。

残っている2階屋は、1階がクッションになったか、2階だけが残っていて、1階との間で柱が折れています。

少し落着いてから良く見ると、全部が柱のホゾ穴の場所で折れています。

そして、震災後しばらくして学校を見に行って、傾いた教室の中を見て驚いたのは、机と椅子がごちゃごちゃになって

教室の隅に天井にまで達する位に高く積み上がっているのです。

机の下に隠れていたらどうなったか、と思うとゾッとします。

焼け死ぬ断末魔の声

その町は中央に川が流れていて、反対側の商店街は火災が同時多発して、体の一部が柱や梁の下敷きになっただ

けで、助ける事が出来ず、焼け死んだ人が大勢いて、「助けてくれっー」と叫ぶ声は川の反対側まで聞こえ、小さな町な

ので、どこそこのおかみさんの声だと直ぐ皆に判ったようです。

そうした声を聞いた大人の人達は、声が耳に付いて眠れなかったそうです。

一級か二級上の男の子は、震災後片足が無く、松葉杖で歩いていましたが、足が挟まって逃げられないのを、父親が

ノコギリで切って助けたそうです。

こうした悲惨な状況はあまり伝えられて居ない様です。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(4)

寒い⇒夏大好き⇒海⇒ボート⇒家 (プロフィール4)

寒がりやだったので自然に夏が好きで、子供の時から水は怖くありませんでしたから、只泳ぐだけではつまらなくなっ

て、自然に素潜りをやる様になっていましたから、自由に行動したいという欲望を満たすには、ボートを手に入れるしか

ありません。

社会人になって幾らも立たない安給料の身では、買う話はありませんから、勢い自作出来ないかとなります。

貧乏人の辛いところでもある代わりに、色んな事を覚えられます。

楽天的に、プロだって生れ付きプロがいるわけ無いと考えれば気楽なもので、それで飯を食おうと思わない限り自己責

任ですから。

当時のボート作りはまだまだ木造ですから、材木の知識がどうしても必要です。

船の雑誌には、オリンピックの前でもあり、ヨット全盛の時代ですから、木材の記事もあり、いろいろ参考になりました

が、船造りの記事は何処にも無かったのです。

とうとう新宿の丸善に行って洋書をも探しましたが、内容の無いものばかりでした。

困り果てて、第4回のボートショウに行って色んな角度から写真を撮り、寸法の割り出しに専念する毎日でした。

当時のボートショウは、神宮外苑の東京体育館で開催され、必ず土曜の午前中は皇太子(現今上天皇)出席のレセプ

ションが開かれ、午後からは一般公開されるのが恒例でした。

雑誌に載った、横山 晃さんのヨットデザインの話は少し後かも知れません。

当時の記事はもっぱら外洋ヨットレースの記事が多かった様です。 外洋ヨットの持ち主は限られていて、八丈島レー

スの記事は何時も出ていました。

そういえば、米マイアミ~ナッソウ間の外洋大型艇のレースもあり、優勝メーカーはコーストガードに船型が採用された

様です。

そして、日本舟艇協会というのがあって、FRPハル(船殻)の型を実験している記事が載る様になりました。

この記事の中にFRP単板の強度を試したものが載ったと記憶していますが、兎に角先ずは木造艇を考えました。

そして、パワボートの熱海レースが始まったのはずっと後です。

3.6mランナバウト・塗装前 ガラス以外は全て木造・外板は船舶用合板 スターンボードは欅板

ボート作りの話は、別の機会として、ここでは表題の理由が先です。

長年の間にかなりの知識を得ることになり、マンション建設に当たっては、外断熱と決めることになったのです。

写真は、バックのビニールハウス内で制作した、小型ランナバウトで、フロントガラスはヒルマン(日野自動車がライセンス生産したもの)のリアウィンドウです。

船外機は競艇のお下がりで、ヤマトというブランドでした。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(3)

夏大好き人間 (プロフィール3)

寒がりやは、冬が弱い代わりに夏には強く、太った人が、暑い暑いと言っているのが少し羨ましい気持ちになったものです。

どんなに暑い夏でも、平然としてあまり汗だくにならないのが不思議でした。

そして、目の前の好きな海での遊びが先にたって、ダイビングや素潜りに凝り、遂にはボート作りに夢中になったりしたのです。

素潜りは、大潮の時期に潜るので、関東ではお昼前後に潮が引く時が大潮になります。

ですから、つい潮の時間に左右されて、朝から飲まず食わずで潜りに行ってしまいます。

どういう訳か、割合耐久性が有ったのか、朝食抜きで海に潜り、夕方まで昼食抜きで潜っても平気でした。 当時はお腹が空いている方が気持ちが良く、食べるとかえって調子が悪いくらいでした。

素潜りの場合は場所によって違いますが、6~7m位からせいぜいで12~3mでした。 川奈ゴルフ場の断崖の下では13m位の場所にブ鯛が沢山居ました。

当時は石原慎太郎さんの「太陽の季節」の余韻冷めやらぬ時期でしたが、荒崎の沖で潜っていると、キーンというモーターボート独特のスクリュウ音が聞こえ、うっかり水面に上がれないけれど、息が苦しい・・・と、きょろきょろしてから水面に上がります。

そのボートは大きなランナバウトで、沖の小島に着いて、男女数人が荷物を持って上陸しますが、女性達は皆ビキニの水着です。当時は、未だビキニは少くない時代ですから、、ここでも、ハハーンこれが太陽族か・・・と関心していました。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(2)

昔の東京は最近の北京顔負け (プロフィール2)

昔の話で恐縮ですが、時代は昭和34~5年でしょうか? 当然まだ¥360/$の頃です。

要するに日本はまだまだ貧乏だったのです。

写真はフィルムの白黒時代、昭和30年代前半の東京は、世田谷の空は天気の良い日で、頭の上にほんの少し青空

が見えて、ハハーん今日は晴れだなぁと感じる程度の大気汚染のひどい状態でした。

今の中国はPM2.5で話題になっていますが、当時は東京も京浜工業地帯も、兎に角昭和30年代は居る所が無いと感

じる位の大気汚染全盛時代です。

北京と違うのは、黄砂が沢山落ちて来たり、車を洗っても直ぐ泥だらけ状態にならないくらいで、少し前の上海ぐらいで

しょうか。

オリンピックの後でも、首都高速を走ると目が痛くなる事がありました。

そして一家は多摩川の傍に住居を移し、冬は毎日青空、晴れた日にはちゃんと日向ぼっこが出来てやれやれといった

感じでしたが、それが後にボート造りに繋がるのです。

木製ボート造りは、材木の強度と比重の関係や、木材の部分的特性などの知識と、そして木造住宅から鉄筋コンク

リート住宅の良さを知ることになります。

近年では、木造建造物の構造材の研究も進み、構造材は均質な強度を持つ合板製の構造材が出回ってます。

そして、2×4(ツーバイフォー)は唯一木造建築で壁構造的な構成をした工法かも知れません。

ずっと昔、未だニュース映画の時代から、アメリカのハリケーンや竜巻の被害はニュース映画になっていましたが、家

ごとひっくり返っているのに屋根と床にロープを巻いただけの家が、そっくりそのまま横になっている状態をよく見たこと

があります。

子供でしたが、日本の地震で被災した家では考えられない事で、ずーっと不思議に思っていました。

その謎は、2×4の家を見て納得したのです。

外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(1)

寒さに弱い痩せの大食い (プロフィール1)

住まいに興味を持ったのは、只ただ寒がりのせいばかりではありませんが、寒い家に住むのは嫌なのは確かなことで

す。

現役時代若い同僚の夫婦が、集合住宅に住んで居るだけで、周りの熱で、冬でもあまり暖房しないと話していたことは印

象的ですが、そのご夫婦は山登りが趣味で、家の中でもヤッケを着ていれば済むことだとケロリとしていました。

後年その方達は北海道にお住まいになられた様です。

南洋のカマキリなどと言うあだ名を付けられた頃、寒さには兎に角弱く、冬の電車のホームで遅い電車を待っているだけ

で本当に体の芯まで冷えて、簡単に風邪をひいてしまいました。 そしてなんとか暖かい家に住みたい、とあれこれ考えた

事があります。

あだ名の理由は、当時海が好きで何時も真っ黒に日焼けして、ガリガリのやせ型、いくら食べても太らなかったからです。

エネルギー普遍の法則からすると、食べたエネルギーは何処に行ったか・・・こんなところでそんな法則なんか持ち出すん

じゃ無い・・・と、そりゃそうですね。 もし自分の家を建てる時が来たら・・・ などと何時のことやら、遠い将来そんな時が

来るかどうかというのに。